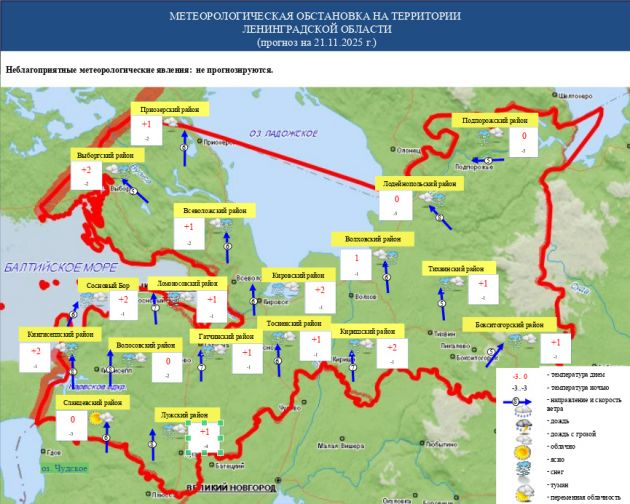

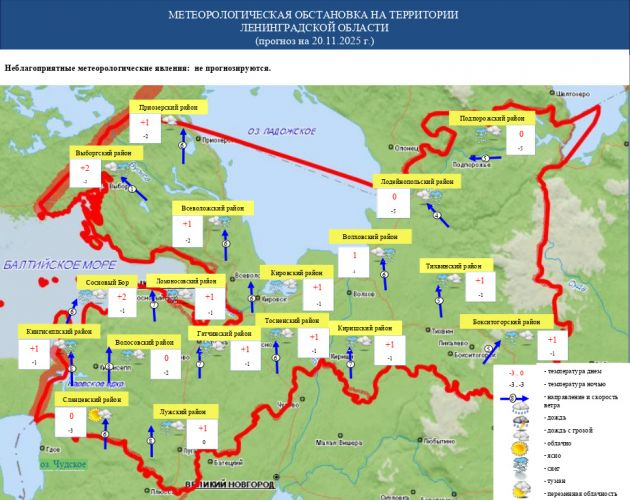

В Ленобласти ночью подморозит до -7. Днем будет теплее и снег.

Как сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону 20 ноября, «Северо-Западное УГМС» уточняет, что в пятницу будет облачная, ночью с прояснениями погода.

Утром и днем в большинстве районов небольшой, местами умеренный снег, в том числе мокрый, в отдельных районах налипание мокрого снега. Ночью небольшой снег. На дорогах гололедица.

Температура воздуха ночью +1…-4, местами до -7, днём -2…+3.

Ветер ночью южный, юго-восточный, 3-8 м/с, днём южный, юго-западный, 5-10 м/с.

Атмосферное давление будет понижаться.

Фото: 1953, 20 ноября: Советом министров СССР принято постановление о разработке в ЦКБ-15 (ныне — ПАО «ЦКБ «Айсберг»») мощного арктического ледокола с атомной энергетической установкой для проводки кораблей и судов в ледовых условиях Арктики по высокоширотным трассам и СМП, а также для экспедиционного плавания (проект 92 — «Ленин»),

Откорректированная версия публикации о событиях этого дня в отечественной морской истории: 20 ноября — этот день в отечественной морской истории.

25 лет — 2000, 20 ноября: Скончался Николай Антонович Доллежаль, конструктор атомной электротехники, главный конструктор первых атомных реакторов, академик АН СССР, дважды Герой Социалистического Труда, Лауреат трёх Сталинских (1949, 1952, 1953), Ленинской (1957) и двух Государственных премий СССР (1970, 1976).

50 лет — 1975, 20 ноября: Посадка на мель теплохода «Пакри» на банке Неугрунд (Финский залив).

110 лет — 1915, 20 ноября (7 ноября по старому стилю): В ночь на 7 ноября отрядом кораблей Балтийского флота в составе эсминцев «Новик», «Охотник», «Страшный» и группы миноносцев выполнена набеговая операция на германское сторожевое охранение у Виндавы (Вентспилс), в результате которой артиллерийским огнем миноносцев и торпедой эсминца «Новик» был потоплен германский сторожевой корабль «Норбург». Взяты в плен офицер и 19 матросов.

110 лет — 1915, 20 ноября (7 ноября по старому стилю): Родился Михаил Петрович Пономарёв (7 (20) ноября 1915, деревня Кошели (ныне — Нытвенский район Пермского края) — 1 сентября 1992, Пермь), старшина 1-й статьи, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (07.03.1945).

195 лет — 1830, 20 ноября (8 ноября по старому стилю): Скончался Сильвестр Феодосиевич Щедрин, художник-маринист.

200 лет — 1825, 20 ноября (8 ноября по старому стилю): Родился Михаил Яковлевич Федоровский (1825-1881), вице-адмирал. Отличился при обороне Петропавловска (1854). Плавал в эскадре Средиземного моря и участвовал в Американской экспедиции Российского флота (1863-1864). Командуя самостоятельной эскадрой Тихого океана (1871-1873), плавал в порты Японии и Китая; с 1880 года — директор Инспекторского департамента Морского министерства и член Комитета морских учебных заведений.

Отечественная морская история: Памятные и юбилейные даты ноября 2025 года

17 ноября 2025 года стартовала всероссийская акция «Мир народных сказок», организованная в рамках проекта «Культура для школьников».

Мероприятие посвящено удивительному жанру эпоса – древнейшему виду повествования, в основе которого лежат картины народной жизни, рассказывающие о героизме, мудрости и жизненном опыте наших предков.

«Сказочный эпос, являясь важнейшей частью каждой национальной культуры, всегда вдохновлял величайших писателей, художников

и композиторов. Они обращались к фольклорным мотивам, воплощая

на своих полотнах образы сказочных героев, создавали величайшие поэмы

по сюжетам народных сказаний, черпали вдохновение из былинных историй. Эпос – это важная часть нашего культурного наследия. Народные предания передавали будущим поколениям уроки мудрости, доброты

и справедливости. Поэтому основная задача акции «Мир народных сказок» – не только сохранить этот уникальный пласт фольклора, но и показать школьникам красоту и богатство эпоса, вдохновив их на дальнейшее изучение своей истории и культуры», – сказала статс-секретарь – заместитель Министра культуры Жанна Алексеева.

Школьники со всей России смогут принять участие в творческом соревновании и проявить свои таланты в следующих номинациях:

«Вокал» – исполнение вокального произведения в эпическом жанре: былины, баллады, духовного стиха, песен в сказках и др.;

«Инструментальное творчество» – исполнение инструментального произведения русских композиторов на сказочную тематику;

«Изобразительное искусство» – создание художественной иллюстрации к любимой сказке, былине и др.;

«Анимационный фильм» – создание собственного мультфильма

на сказочный сюжет;

«Авторское произведение» – создание собственного литературного произведения в стиле эпического жанра: сказки, легенды, героического эпоса

и др.;

«Актерское мастерство» – прочтение наизусть любимого произведения в эпическом жанре: сказки, былины, легенды и др.

Или постановка спектакля на сказочный сюжет.

Для участия в акции ребятам необходимо подготовить работу в одной

или нескольких из предложенных номинаций и оставить свою заявку

на участие в личном кабинете на портале «Культурадляшкольников.РФ». Прием заявок завершится 7 декабря 2025 года. По итогам экспертная комиссия выберет 100 наиболее интересных работ-победителей, которые будут опубликованы 18 декабря 2025 года на портале «Культурадляшкольников.РФ».

***

«Культура для школьников» – межведомственный культурно-образовательный проект, который реализуется Минкультуры России, Минпросвещения России, Центром культурных стратегий и проектного управления (РОСКУЛЬТПРОЕКТ) и Российским фондом культуры. Его цель – пробудить интерес к культуре как можно большего количества детей, педагогов и родителей, а также раскрыть их творческий потенциал.

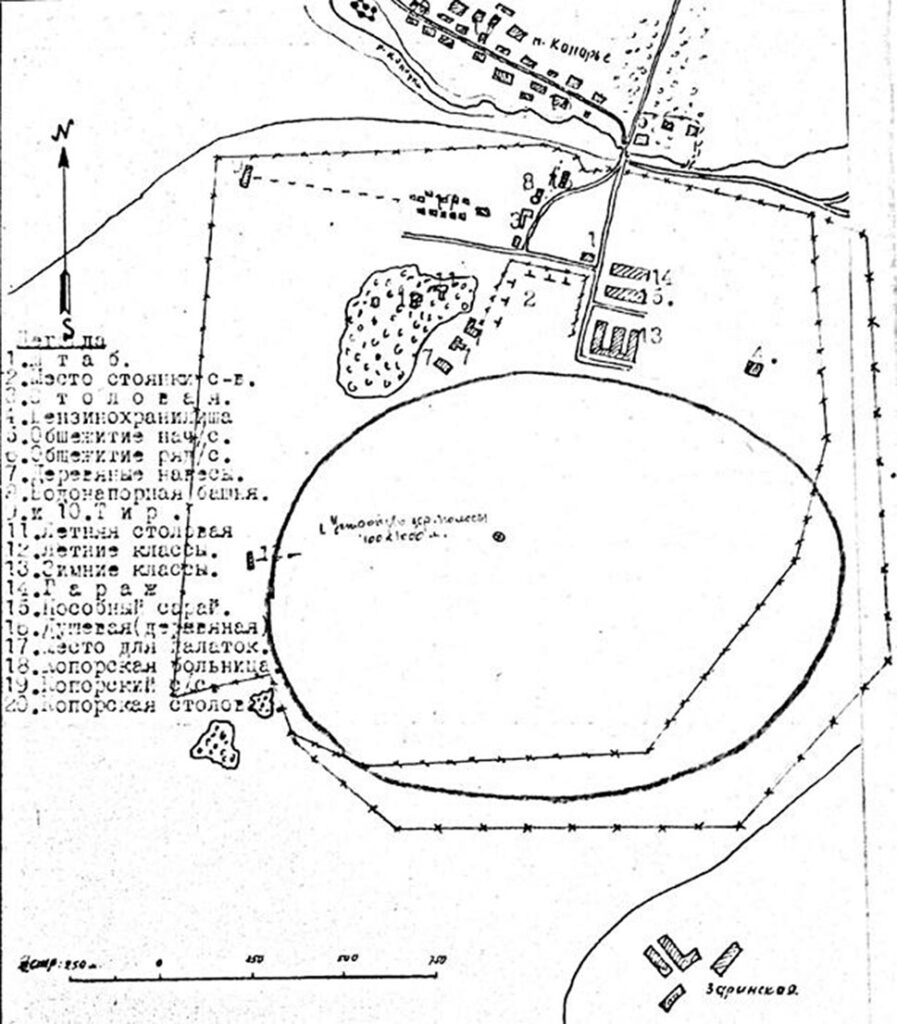

Сотрудники краеведческих музеев Ломоносовского района Ленинградской области и города Ломоносов, а также местные краеведы занимаются сбором информации, посвящённой здешним местам, их жителям и происходившим здесь событиям в разные исторические годы. Этих людей можно по праву назвать хранителями истории, а также связующим звеном между историей и современностью. Предлагаем их материалы читателям «Балтийского луча». Сегодня речь пойдёт о Копорском аэродроме, со дня основания которого в этом году исполняется 100 лет.

Окончание. Начало в №№43,44,45.

Перечень служебных построек на территории Копорского аэродрома насчитывал деревянное здание для поста на оперативном аэродроме полезной площадью 128 квадратных метров, каменные служебные здания в Копорье площадью 478 квадратных метров и два деревянных здания площадью 1 316 квадратных метров, где размещался личный состав. К его услугам на аэродроме были одна зимняя столовая на 150 человек и одна летняя на 200 человек. Дополнительно в Копорье имелась столовая на 50 человек. При части находился медпункт на 5 мест. В более серьёзных случаях использовалась копорская больница на 30 человек. Автомобильный парк аэродрома составляли две полуторатонные грузовые машины, одна трёхтонная и одна двухтонная, оборудованная под автобус. Территория аэродрома была обнесена одним рядом колючей проволоки. Средствами искусственной и естественной, равно как и противовоздушной обороны аэродром не располагал. Увы, это обстоятельство во многом предопределит его судьбу в 1941 году. По планам штаба Балтфлота на месте существовавшего лагерного копорского аэродрома, эксплуатируемого только в летнее время, с лагерными ангарами и лёгкими строениями служебного и хозяйственного назначения, должен был появиться постоянный аэродром с расчётом базирования на одну штурмовую эскадрилью. Предполагалось возвести два двухъячеечных ангара с американскими фермами объёмом 20 тысяч кубометров, вдоль которых должны были расположиться приангарные бетонные дорожки длиной 110 метров и шириной 14 метров. Аэродромная инфраструктура дополнялась новыми служебными зданиями, оборудованием для горячего водоснабжения, метеорологической площадкой и бензохранилищем. Общая площадь аэродромной территории составляла 380 гектаров. Для аэродромных нужд и ведущегося строительства использовались строения в самом Копорье и совхозе, в том числе больница и ветлечебница. Увеличение лётного поля до 1,5 километра в диаметре диктовало необходимость проведения дополнительных работ по планировке, дренажу и удалению поверхностных вод. Кроме того, по главным направлениям лётного поля – юго-восток и юго-запад – предполагалось устройство взлётных полос с улучшенной «одеждой». Планировкой предусматривалось деление территории аэродрома на сектора. В центре у главной дороги отводилось место административному сектору, в котором располагались здание штаба, караульное помещение, пожарное депо. Казарма находилась вблизи спецтерритории со свободным пространством, предназначенным под плац для занятий. Жилой сектор состоял из трёх каменных зданий для начсостава и вольнонаёмных. Здание школы было приближено к деревне, что делало возможным её использование и для местного населения. В центре городка размещались столовая начсостава и универмаг, связанные с окружающими их зданиями жилого сектора и казармой. Проектом предусматривалось строительство капитальной электростанции на смену временной. Новое здание электростанции планировалось расположить рядом с основным потребителем энергии — авиамастерскими. Последние должны были поместиться в специально построенном каменном здании с отдельным помещением для испытательной станции. Неподалеку от авиамастерских должна была расположиться территория технических складов. Особняком предполагалось возвести огнесклады, отнесённые проектом на 500 метров в сторону от существующих лагерных строений и связанные с территорией отдельно проектировавшейся дорогой.

Опираясь на документы, можно предположить, что Копорский аэродром должен был быть доведён до уровня лучших на тот момент стандартов оборудования оперативных аэродромов. Однако этим планам помешала начавшаяся война. О том, как сложилась судьба копорского аэродрома и самого Копорья в 1941 году, можно судить по уникальным сохранившимся воспоминаниям очевидцев. «Нас, троих аэродромных связистов, поселили в дощатом сарайчике чуть ли не на середине лётного поля. Зачем он тут оказался, этот сарайчик, никто из нас и не понял. В нём были двухэтажные нары. Двое из нас в любое время суток могли отдыхать, третий должен был дежурить с телефонным аппаратом на взлётной площадке у самолётов, потому что дежурные лётчики из машин не вылезали. Они так и спали в кабинах, одетые в полное боевое снаряжение. В нашу задачу входило держать связь между ними и командным пунктом, передавать им приказы на вылет. В первую ночь никто из нас не дежурил, и мы, уставшие за время перехода из Таллина, как только вошли в сарайчик, так и распластались на нарах, сняв с себя одни лишь бушлаты. Разбудили нас страшный грохот и вой пикирующих на аэродром самолётов. Сарайчик шатался из стороны в сторону, зияли дыры, пробитые осколками. Мы выползли на улицу. Что здесь творилось! Немецкие самолёты – двадцать или тридцать – кружились, как саранча, взвывая и пикируя, пачками сбрасывая мелкие бомбы. Кто-то из наших лётчиков успел подняться в воздух, и один против всей этой армады вёл бой. Но что он мог сделать? Уже горели на линейке самолёты, горело каменное здание, где жили свободные от вахты лётчики и мотористы, горела земля. За оврагом с обоих концов и в средине горело Копорье. Крики, вопли, стоны – всё перемешалось. А бомбы всё сыпались и сыпались. Каменное здание рухнуло, похоронив под обломками несколько десятков человек, сгорели самолёты, сгорел и наш злополучный сарайчик. От Копорья мало что осталось – закопчённые печи, путаные обрывки телефонных проводов, скрюченное оплавившееся железо крыш, опалённые тополя и берёзы. Чёрным был и аэродром. Горелая трава хрупко ломалась и пылила копотью под ногами. Запах гари несколько дней перебивался отвратительным запахом палёного мяса». В 1944 году лавина наступавших войск красной армии достаточно быстро очистила западную часть Ленинградской области от оккупации. Вслед за ними свои прежние стоянки — Котлы, Копорье, Куммолово, Липово — вернула и морская авиация Балтийского флота, используя их, главным образом, в качестве аэродромов подскока. После окончания войны копорские поля постепенно вернули себе статус сельскохозяйственных земель, а учебный аэродром передислоцировался в соседнее Куммолово, на более удобные территории. Так завершилась история Копорского аэродрома, шестнадцать лет служившего в качестве лагерной стоянки морской авиации, но так и не ставшего полноценным оперативным флотским аэродромом

А.Абалов.

Фото предоставлены автором. Источник: РГА ВМФ Ф.

Р-62 Оп.2 Д.40.

КОНФЕТЫ от МАРШАЛА

Автор: Балтийский луч

В этом году осенью почётный житель города Ломоносов Петродворцового района Ленинградской области, руководитель ансамбля «Ораниенбаумский плацдарм» Геннадий Иванович Панин отметил своё 90-летие. Его шумно и весело, от всей души поздравляли родные и друзья, местные газеты и блогеры, в том числе «Балтийский луч», официальные лица от местных администраций. Присоединяюсь к поздравлениям в юбилейный год Геннадия Ивановича и хочу рассказать свою историю знакомства с этим удивительным человеком.

Я помню Геннадия Ивановича Панина, когда ему было 28 лет. А мне тогда было всего пять. Моя мама Валентина Алексеевна Салтыкова пела в хоре русской песни в доме культуры имени А. Вермишева в посёлке Стрельна. И однажды она взяла меня с собой на репетицию. Вдруг в малом репетиционном зале появился задорный молодой человек и с возгласом: «Ну, что, девочки: встали и запели», он развернул меха баяна. В этот момент, несмотря на то, что был ещё мал, я почувствовал, что это необыкновенный дядя – необыкновенно талантливый. У меня уже был опыт в таких делах. До этого я бывал на репетициях и концертах хора народной песни в ДК «Пищевой промышленности» под руководством композитора Юрия Щекотова, который тоже был прекрасный баянист. Однако Геннадий Панин поразил меня особым задором игры на баяне, словно солнце озарило репетиционный зал ДК, когда он заиграл. Потом наши семьи подружились. Жена дяди Гены, как я стал его называть, Лариса работала заведующей отделом художественной самодеятельности стрельнинского дома культуры. С сыном дяди Гены я запевал дуэтом на концертах вокального детского коллектива. Особенно мне нравился «Марш нахимовцев» Соловьёва – Седого. Оркестром духовых инструментов руководил Григорий Геер, а мы пели про «дом над Невой», получая призы и грамоты различных уровней. Задор Геннадия Ивановича Панина распространялся не только на его музыкальные способности. В новогоднем представлении, к примеру, которое сам же и поставил, он выступил в роли сказочника из «Снежной королевы» как настоящий артист. Дядя Гена пригласил моего отца Сергея Петровича Салтыкова в ансамбль военной песни Советской Армии «Звёздочка». Я часто бывал у них на концертах. И когда на сцену выходили двенадцать певцов в военной форме и зычными голосами запевали «В годы мирные, как в дни военные» или «Легендарный Севастополь, неприступный для врагов», поверьте, дух захватывало, и многие зрители поднимались с аплодисментами, оставаясь так стоять до окончания исполнения песни, словно это был гимн страны.

Поздравляя нынче мэтра музыки Геннадия Панина с его 90-летием, многие, в основном, вспоминали о его творческой деятельности в городе Ломоносов. А ведь до этого он долгие годы трудился в доме культуры в посёлке Стрельна, который относился к министерству обороны СССР. И есть необычайная история того времени про то, как мои родители и Геннадий Иванович Панин выступали в Москве перед маршалом Советского Союза Гречко на концерте в честь 23 февраля, рассказанная мне моей мамой. На дворе – 1967 год. Гречко, который славился своим крутым нравом, только что занял пост министра обороны СССР. И от концерта, о котором идёт речь, зависело его маршальское решение: быть или не быть учреждениям культуры при политотделах и заводах военного ведомства по всей нашей стране. Рассматривался вариант, что подобные ДК передадут в ведомство министра культуры Екатерины Фурцевой, а это означало, что всё будет совершенно по-другому, и прежде всего – другое финансирование. Итак, не живые-не мёртвые, как говорится, мои родители с дядей Геной оказались в зале министерства обороны СССР, где все сильно волновались, особенно работники культуры. Однако концертные номера шли своим чередом, и в финале прозвучали частушки «Может, ты сама не рада?» в исполнении моей мамы. И когда она взяла высокую ноту и долго держала её – до последнего аккорда, баян Панина вдруг замолчал. Кажется, все дружно замерли, затаив дыхание. Через секунды меха панинского баяна вновь засверкали яркими переливами, и аплодисменты маршалов с генералами просто обрушились на артистов. Это был высший класс. В общем, другого подтверждения того, что военно-заводские учреждения культуры остаются в системе министерства обороны, не требовалось. Маршал Гречко вышел из – за стола и лично подарил коробку конфет моей маме, а потом пожал руки отцу и дяде Гене. Конфеты, которые потом достались нам с братом Костей, были несказанно вкусные. За московское выступление баянист Геннадий Панин получил премию, а моим родителям пошили новые сценические костюмы за счёт дома культуры. Моя мама за ту поездку в Москву лишилась своей работы в засекреченном институте в городе Ленинград. Дело в том, что её не отпускали на встречу с министром, и она, хлопнув дверью кабинета генерального конструктора, уехала самовольно. Такое не прощалось. После музыкального фурора в Москве Геннадий Иванович Панин пришёл к нам в гости, и за дружеским столом было решено, что мои родители переходят работать на «55-й механический завод» в Стрельне, который находился рядом и с нашим домом, и с ДК. Тем более, что завод планировал начать строительство жилого дома на Ленинградском шоссе для своих работников. Директор завода обещал, что наша семья и баяниста Панина получат в нём новые квартиры. Но судьба распорядилась иначе. Геннадий Иванович получил квартиру в городе Ломоносов, и его стрельнинский период жизни таким образом закончился. С днём рождения тебя, дядя Гена.

А.Салтыков.

Фото предоставлены автором и советом ветеранов

Геннадий Панин, когда-то начинавший служить в артиллерии, именно в армии впервые взял в руки баян. Ансамбль флотской песни «Балтиец» в городе Ораниенбаум-Ломоносов под руководством Геннадия Панина был образован на базе Матросского клуба ЛенВМБ. Его солистов знали не только в Ленинграде и Ленинградской области, но и за рубежом, например, во Франции и Германии, где они выступали. В ансамбле «Ораниенбаумский плацдарм», которым стал руководить впоследствии Геннадий Панин, поют и солируют ветераны Великой Отечественной войны. Когда-то этот хор насчитывал полсотни участников и назывался хором ветеранов Ораниенбаумского плацдарма. Сейчас его ряды поредели, но ветеранский ансамбль продолжает быть неизменным участником многих ломоносовских городских мероприятий.

Фото: Ekaterina Sychkova / Global Look Press

Госдума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому военным могут перестать засчитывать срок службы после двух дней самовольного отсутствия.

Как сообщается на сайте Госдумы 19 ноября, первое чтение прошел законопроект, предлагающий ужесточить правила службы для срочников.

Сейчас в срок службы не засчитывается время нахождения в самовольном увольнении более 10 суток, а авторы предлагают сократить этот период до двух дней. 47news писал, что законопроект внесли в Госдуму в конце октября 2025 года.

Авторы идеи уточняют, что мера нужна для согласования с УК РФ, где ответственность наступает после двух суток самовольного отсуствия в части. Также инициатива нужна для правового обоснования невыплаты денежного довольствия дезертирам.

Снежная и холодная ночь снова ждет Ленобласть. Днем немного потеплеет, но из-за колебаний температуры на дорогах будет лед. Сохраняем осторожность.

Как сообщает ГУ МЧС России по Ленинградской области, 20 ноября в 47-м регионе ожидается облачная погода. Ночью почти по всей территории небольшой снег, местами – умеренный. Днем тоже немного посыплет белым, в некоторых районах ждем мокрый снег.

В темное время суток столбики термометров покажут от -1 до -6 градусов. Впрочем, местами подморозит и до 9 градусов ниже нуля. Однако днем за окном станет теплее: от -2 до +3 градусов. На дорогах гололедица.

Ветер ночью подует с юго-востока, юга со скоростью 3-8 м/с. Днем ветер останется южным, однако сместится на юго-восточное направление и усилится до 5-10 м/с. Атмосферное давление пойдет вверх.

Откорректированная версия публикации о событиях этого дня в отечественной морской истории: 19 ноября — этот день в отечественной морской истории.

15 лет — 2010, 19 ноября: В Кронштадте состоялась церемония возвращения из Кореи носового флага крейсера «Варяг». Из этого города крейсер 3 августа 1901 года начал свой героический путь на Дальний Восток. Флаг торжественно внесли в Николаевский Морской собор, где Патриархом Московским и всея Руси Кириллом была отслужена по этому случаю Литургия.

20 лет — 2005, 19 ноября: Скончался Михаил Дмитриевич Агеев, академик РАН, специалист в области систем навигации и управления движущимися объектами, директор Института проблем морских технологий (ИПМТ), руководитель работ по созданию подводных аппаратов различного назначения.

35 лет — 1990, 19 ноября: В Париже состоялась встреча глав государств и правительств стран — участниц Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ, ныне — ОБСЕ). 19 ноября были подписаны Совместная декларация двадцати двух государств и Договор об обычных вооруженных силах в Европе. 21 ноября — итоговый документ «Парижская хартия для новой Европы».

35 лет — 1990, 19 ноября: Скончался Георгий Николаевич Флеров, советский физик, генерал-лейтенант, Герой Социалистического Труда, академик АН СССР. Один из создателей ядерного оружия и ядерной энергетики в России, лауреат Сталинских (1946, 1949), Ленинской (1967) и Государственной (1975) премий.

60 лет — 1965, 19 ноября: Генеральная Ассамблея ООН по инициативе СССР приняла резолюцию о нераспространении ядерного оружия.

95 лет — 1930, 19 ноября: Вступила в строй первая подводная лодка советской постройки «Д-1» «Декабрист» — дизель-электрическая торпедная подводная лодка серии I, проект Д — «Декабрист», построенная в 1927-1930 годах.

Памятник на могиле Пахтусова, Соломбальское кладбище (Архангельск)

190 лет — 1835, 19 ноября (7 ноября по старому стилю): Скончался подпоручик Корпуса флотских штурманов Петр Кузьмич Пахтусов, полярный гидрограф, исследователь Новой Земли, Баренцева и Белого морей.

235 лет — 1790, 19 ноября (8 ноября по старому стилю): Морской десант, высаженный с кораблей капитана 1 ранга Ф.Д. Ахматова и О.М. Де-Рибаса, занял турецкую крепость Тульча в северо-западной части Черного моря. Захвачено около 40 турецких судов и 10 орудий.

255 лет — 1770, 19 ноября (8 ноября по старому стилю): В Гонгунде (Хагуди) близ Ревеля (Таллин) родился Иван Федорович Крузенштерн (1770-1846), адмирал, руководитель первой кругосветной экспедиции русских кораблей «Надежда» и «Нева» (1803-1806), директор Морского кадетского корпуса (1827-1845), один из учредителей Русского географического общества; с 1827 года — член Адмиралтейств-совета, член Лондонского королевского и других научных обществ.

Отечественная морская история: Памятные и юбилейные даты ноября 2025 года.