Мало кто знает, что автор и гений-вдохновитель знаменитой идеи исполнения той самой симфонии Шостаковича в блокадном Ленинграде, подарившей силы и надежду на жизнь тысячам измождённых от голода ленинградцев, Яков Бабушкин погиб, освобождая город Кингисепп от нацистов 1 февраля 1944 года. К счастью, благодаря, в том числе, кропотливой работе младшего научного сотрудника Кингисеппского историко–краеведческого музея Светланы Лукониной, мы можем узнать о славной жизни и героической смерти этого человека больше, чтобы продолжать держать равнение на лучших. Этим материалом с новыми подробностями о Якове Бабушкине мы продолжаем серию публикаций к 80-летию великой победы.

Душа Ленинградского радио

Яков Лейбович Бабушкин родился 16 июня 1913 года в городе Конотоп Черниговской губернии, потом семья переехала в Крым. Уже в школе он проявил себя как яркий лидер, став руководителем и режиссёром драмкружка.

Любимый поэт – Владимир Маяковский, творец-глыба, которого Марина Цветаева метко и ёмко назвала архангелом-тяжелоступом. Размах личности Якова оказался под стать его литературному вдохновителю.

Окончив школу с отличием, Бабушкин с другом перебрался из Евпатории в Москву. Там он устроился работать на московский автомобильный завод им. Сталина. Не брезговал работой чернорабочего и грузчика, освоил профессию токаря, при этом отучился на пропагандиста комсомольских политкружков.

После лечения от туберкулёза в Крыму он приехал в Ленинград, где поступил на вечернее отделение института истории, философии и литературы. Днём работал пропагандистом на заводах «Электрик» и коксогазовый «Ленгаз», вырос до инструктора отдела политучёбы института и штатного пропагандиста ВЛКСМ. В 1934 году вечерние ВУЗы ликвидировали, и Якова перевели в числе лучших студентов на дневное отделение литературного факультета Ленинградского государственного университета. Ныне этот ВУЗ называется Санкт-Петербургский госуниверситет.

Получив диплом с отличием, Бабушкин работал заведующим редакцией журнала «Костёр», получил известность как замечательный журналист и писатель.

Следующим местом работы стал Ленинградский комитет по радиовещанию и радиофикации. «Я и сейчас вижу Яшу весёлого, умеющего заразить всех смехом, и вижу, что он, как бы обрывая самого себя, вдруг замолкает, задумывается, становится сосредоточенным на своих мыслях, теперь он занят своей душевной внутренней работой», – вспоминала родная сестра Якова Элиза Серман.

С началом войны в Ленинграде жилось всё тяжелее. Ленинградское радио не прекращало вещание, поддерживая жителей северной столицы, страдавших от тягот блокады. В ноябре 1941 года прекратилась работа отопительной системы. Перебои с электричеством, бомбёжки, голод – уже к январю 1942 года мало кто из работников радиокомитета мог держаться на ногах. Самые стойкие продолжали работу, живя в Доме радио.

Как удалось выяснить Светлане Лукониной, в 1941 году в Евпатории нацисты расстреляли родителей Якова Лейбовича и въехали в их дом. Яков узнал об этой трагедии.

Сначала Бабушкин работал начальником музыкального вещания, а потом стал художественным руководителем радиокомитета Ленинграда. Именно Яков Лейбович придумал на радио такие передачи как «Радиохроника», «Говорит Ленинград», «Театр у микрофона». Так измождённые блокадой ленинградцы услышали по радио ансамбль песни и пляски Дома Красной Армии. Теперь песня помогали не только строить и жить, но и выживать, укрепляя сердца ослабевших телом, но не духом советских людей. Музыкальное вещание стало налаживаться, а возродившийся большой симфонический оркестр стал главным музыкальным коллективом не только радиокомитета, но и всего города, который держался из последних сил.

Симфония Победы

Симфония № 7 «Ленинградская» до мажор соч. 60 — одно из важнейших произведений Дмитрия Шостаковича в четырёх частях, созданное в 1941 году.

Первые три части были закончены в сентябре 1941 года в блокадном Ленинграде. В октябре музыканта вместе с семьёй вывезли через Москву в Куйбышев, где 27 декабря 1941 года он завершил эту большую работу, в которой слились вера в победу и любовь к своим.

Именно неугомонный и фонтанирующий творческими идеями Яков Бабушкин вдохновил власти на исполнение этой симфонии в блокадном Ленинграде.

Ленинградская премьера симфонии № 7 прошла в августе 1942 года в большом зале городской филармонии. Из-за смерти некоторых музыкантов от голода репетиции приходилось сворачивать. Чтобы пополнить их ряды, привезли музыкантов из военных частей прямиком с фронта.

Для поддержания жизни оркестрантов Бабушкин, который сам с трудом поднимается по лестнице Дома радио, достаёт и отдаёт им продуктовые карточки. И вот – наконец-то, долгожданный день премьеры симфонии в северной столице.

В день исполнения музыкального шедевра артиллеристы Ленинграда усиленно подавляли огневые точки врага, а в филармонии назло бомбёжкам зажгли все хрустальные люстры. Слушатели музыки – от осунувшихся бойцов до опухших от голода горожан – плакали.

Симфонию транслировали по радио и громкоговорителям на улицах. Её слышали не только наши, но и немцы. Впоследствии некоторые из захватчиков признались, что именно тогда поняли, что русских не победить. Никогда.

Осаждённый Ленинград, город, который так и не смогли поставить на колени, широко улыбнулся прямо в лицо своим мучителям из «цивилизованной Европы». Прозвучал. И, в конце концов, победил.

Яков Лейбович писал: «Можно тратить год и два, пока не найдешь себя. Какая роскошь искать себя, не боясь, что не найдешь – все будет не нужно. Придёт час, дойдёшь до подъёма на гору. И ты спокоен. Час не может не прийти».

На Братской могиле не ставят крестов

3 июня 1943 года Бабушкина наградили медалью «За оборону Ленинграда». В наградном листе говорится: «Установил прямую связь радио с частями красной армии. Возглавляет работу по обслуживанию музыкальным вещанием фронта и госпиталя. Систематически выезжает в части кр. армии. Отлично работает в МПВО». Это ещё один факт, который, благодаря работе Светланы Лукониной, сегодня публикуется впервые.

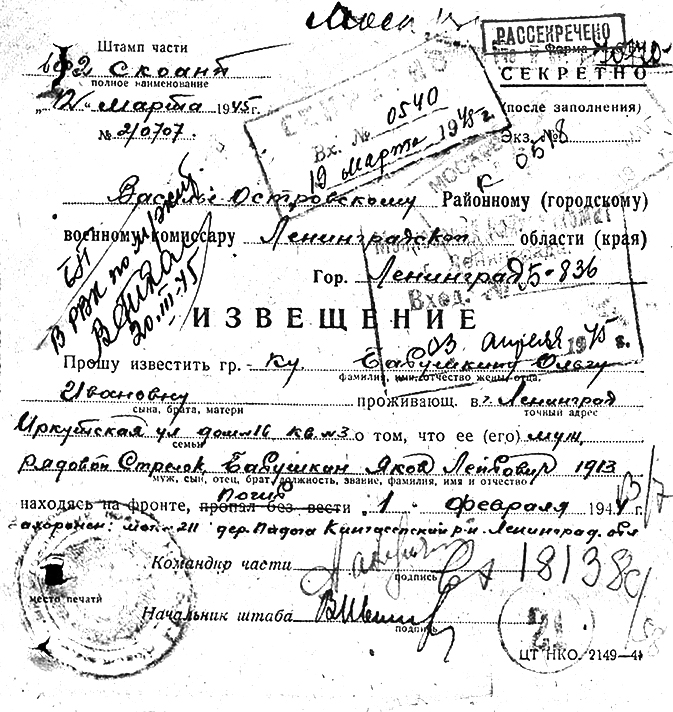

Почему Якова Бабушкина уволили в 1943 году из радиокомитета, до сих пор не ясно. Он был уволен внезапно, без объяснения причины. Потом призван в армию, где стал слушателем курсов младших командиров 1–го учебного батальона 78-го запасного стрелкового полка.

В январе 1944 года Якова направили в 602-й полк 109-й стрелковой дивизии. «Я неплохо, здоров и бодр, крепко надеюсь, что это последняя зима, которую мы проводим в разлуке, повоюем когда-нибудь мы до Победы…», – написал он тогда жене Ольге Ильинской.

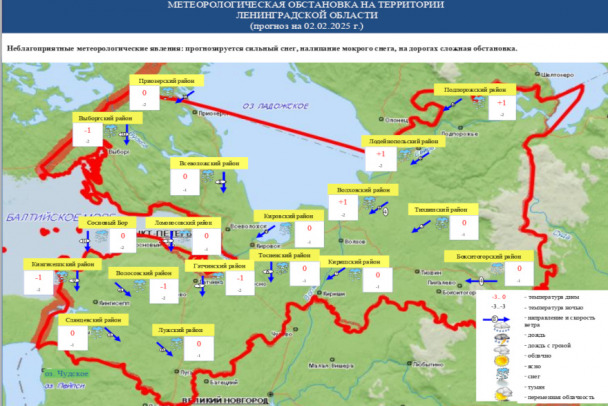

30-летний Яков Бабушкин погиб в этом же году в бою около деревни Падога, освобождая Кингисеппский район. Поклониться ему и его однополчанам можно, придя на местную братскую могилу.

До 2019 года место гибели Якова Бабушкина не было известно. Благодаря работе неравнодушного жителя Петербурга Александра Кострюкова, деятельности ветерана войны и труда Светланы Павловны Рудаковской из совета ветеранов Кингисеппского района, работе сотрудников кингисеппского музея, в истории судьбы этого выдающегося человека становится все меньше белых пятен.

На могиле Якова Бабушкина до сих пор нет мемориальной плиты с информацией о его большом деле. Когда ещё, как не в год защитника отечества и год 80-летия великой победы, следует исправить это досадное обстоятельство? Было бы здорово, если бы неравнодушные жители Кингисеппского района обратили на это внимание, и к 9 мая такая плита появилась бы в Падоге, став ещё одной точкой маршрута по историческим местам края.

«Я горд сознанием того, что в обширной истории страшных лет нашего города не смогут быть обойдены и плоды малой, но моей личной работы, результаты усилий моего сердца, мозга, капли моего пота и здоровья», – однажды написал он.

Вы совершенно правы, Яков Лейбович. Мы вас никогда не забудем

Александр Кудрявцев,

по материалам статьи младшего научного сотрудника Кингисеппского историко-краеведческого музея Светланы Лукониной.