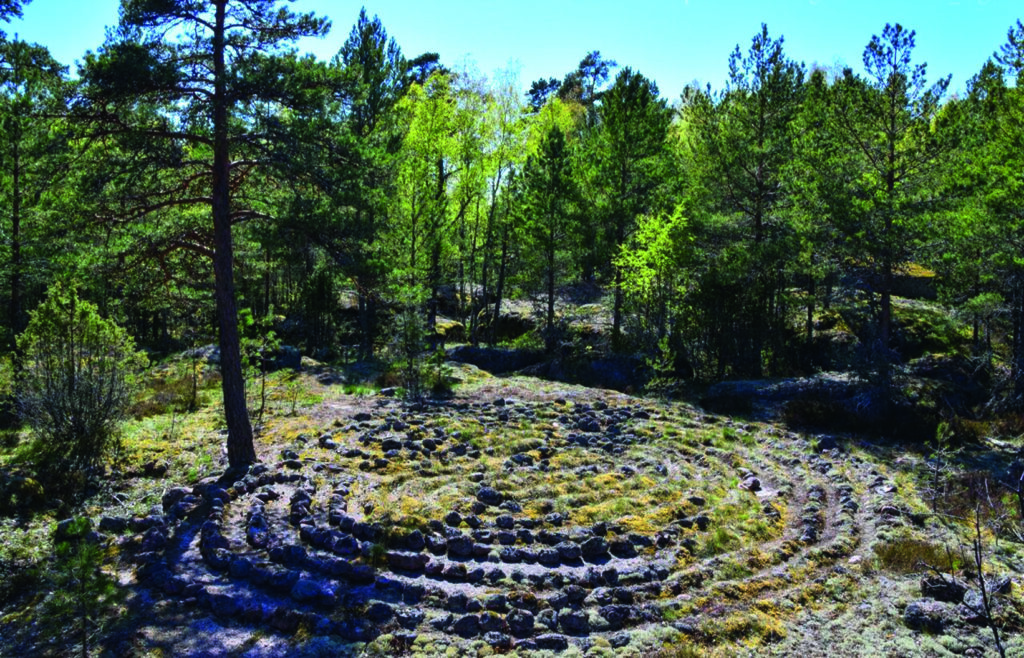

В Ленобласти сохраняется теплая погода. Завтра за окном все так же будет идти снег.

Как сообщает ГУ МЧС России по Ленинградской области, 24 января в 47-м регионе ожидается облачная погода. Ночью местами будет идти небольшой снег, днем – в большинстве районов.

Температура воздуха в темное время суток составит -4…+1 градус. Днем столбики термометров покажут показатели чуть выше: от -2 до +3 градусов. Перепады от «плюса» к «минусу» приведут к гололедице на дорогах.

Ветер ночью юго-восточный, южный. Днем сменит направление на юго-западное. Скорость составит 4-9 м/с.

Атмосферное давление ночью почти не будет меняться. Днем будет понижаться.