С 2016 года Александра Учар (девичья фамилия – Лямина) из города Кировск Ленинградской области активно осуществляет социальные проекты в Санкт-Петербурге и Ленобласти. За эти годы под её руководством реализованы десятки региональных инициатив в сфере культуры, благотворительности и патриотического воспитания. Одним из последних стал проект «Алёша сегодня», который реализуется АНО «Великая держава».

Первый шаг

Некоммерческая организация развития социальных проектов АНО «Великая держава» начала свою деятельность в мае 2022 года. С прошлого года НКО реализует социально-значимые проекты на средства гранта губернатора 47 региона и фонда президентских грантов. В общей сложности на эти цели выделено около десяти миллионов рублей. «Всё началось с гражданского форума, который проходил на территории горнолыжного курорта «Игора» в 2023 году. Организаторы поставили себе цель – познакомить некоммерческие организации с муниципалитетами. Мы работали в команде с администрацией Приозерского района. В качестве задания решали проблему озеленения возле памятника «Алёша» в посёлке Плодовое Ленинградской области. Так и появилось название нашего пилотного проекта «Алёша сегодня», – рассказывает руководитель НКО Александра Учар. Со своей командой молодые краеведы собрали информацию об этом обезличенном памятнике герою Великой Отечественной войны, дополнив архив рассказами местных жителей об их личных героях. Так, спустя время, возле памятника «Алёша» появилась табличка с куар-кодом, ведущим на информационный блок, рассказывающий о судьбах героев войны посёлка Плодовое. Этот проект не только одержал победу в гражданском форуме, но и развился в сильный патриотический проект под одноимённым названием, который реализуется и в районах Ленинградской области. По итогам работы в 2024 году АНО «Великая держава» признана лучшей молодёжной инициативой по патриотическому воспитанию в регионе.

Интерактивная карта пополняется

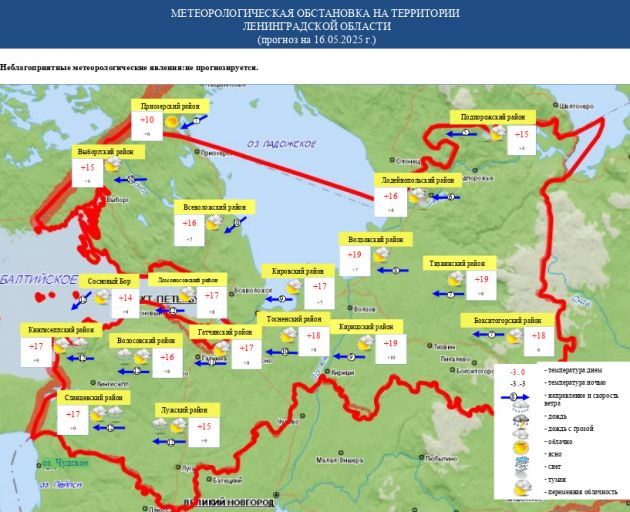

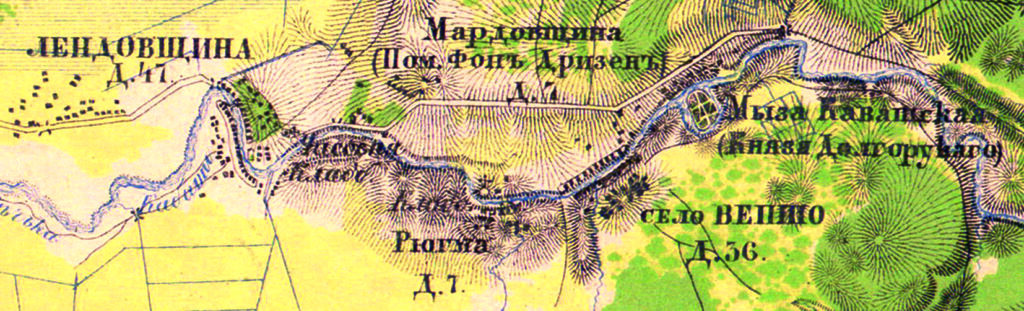

Первый грант был реализован также на территории Приозерского района. Помимо «Алёши» там было найдено и идентифицировано ещё пять таких же безымянных памятников. В рамках проекта была создана интерактивная карта «Герои Ленобласти. РФ», а впоследствии опубликован сборник материалов «Расскажи мне о героях земли при-озерской». Затем откликнулись и другие районы области, где есть похожие памятники, требующие изучения краеведов. Летом 2024 года АНО «Великая держава» получила грантовую поддержку от губернатора для работы в Сланцевском и Выборгском районах Ленобласти. А в феврале этого года стартовал третий этап проекта «Алёша сегодня. Продолжение» . И теперь краеведам предстоит работа в Волховском и Кировском районах Ленобласти. Таким образом, проект развивается. Помимо материалов о памятниках архивы НКО пополняются историями жителей Ленинградской области.

Сила духа

Одной из таких стал рассказ о почётном жителе Волховского района Петре Григорьевиче Антипове. Он прошёл всю Великую Отечественную войну. В конце 1945 года 25-летний парень горел в подбитом танке на территории Польши. Весь экипаж тогда погиб, только он чудом спасся, попадал в немецкий блиндаж, где его били прикладами и расстреливали в упор. Спустя пять дней, после отступления немцев, его нашли живым. В госпитале танкисту ампутируют руки и ноги, ставят протезы, и он возвращается в родной Волхов. Петру было нелегко начинать новую жизнь, но он справился и занялся восстановлением лесов, высаживая каждый день по несколько деревьев. Так в Волхове появился хвойный лесопарк. А Пётр Антипов стал известным не только как районный лесничий, но и герой социалистического труда. Этим лесопарком и историей про Петра Антипова заинтересовалась общественная организация «Великая держава». В память о герое решили снять документальный фильм с элементами реконструкции. Премьера запланирована на декабрь 2025 года – к 105-летию Петра Антипова. Организаторами планируется показ фильма школьникам и педагогам Ленинградской области.

Интересно работать

на родной земле

Руководитель АНО «Великая держава» родом из Кировского района Ленобласти. Дедушка, в честь которого её назвали Александрой, пережил блокаду, бабушка до войны жила недалеко от посёлка Невдубстрой. «Будучи маленькой, я часто играла на Невском пятачке, не осознавая, где нахожусь, а с возрастом пришла к тому, что история родного края – это безумно интересно. Так и стала заниматься изучением загадок прошлого, – поделилась Александра. – Мою бабушку Великая Отечественная войну засталав деревне Нахаловка. Её младшую сестру ранило в ногу снарядом, а лечил её немецкий врач. Он угостил их шоколадом, дал в дорогу тушёнку и сказал: «Уходите, здесь будет страшно». И они всей семьёй отправились по Неве в сторону Вырицы». Изучая историю своей семьи, Александра, прониклась и рассказами земляков. По ним в Кировском районе также будут выбраны пять памятников, которые не имеют цифрового следа. Они будут тщательно изучены и оснащены информационными табличками в честь обезличенных победителей, чтобы, придя к такому памятнику, люди смогли положить цветы конкретному герою войны, будь то родственник, сосед или просто знакомый.

Герои во все времена

По словам Александры Учар, в будущем НКО планирует заняться и цифровизацией информации об участниках СВО. В текущем году начнётся работа по сбору историй о бойцах, объединение сведений на од-ном ресурсе, а в дальнейшем – размещение куар-табличек у памятных стендов, отведённых на территории Ленинградской области для сохранения памяти о павших бойцах СВО. Кроме того в планах организации публикация серии печатных сборников «Расскажи мне о героях Ленинградской области». По мнению куратора, всегда интереснее читать истории про людей, написанные от лица других, нежели от них самих. Так история приобретает не только лицо, но и душу.

Другие проекты Александры

Создание сети школьных музеев-погружений. Проект предполагает создание восемнадцати интерактивных площадок, которые можно интегрировать в пространство любого образовательного учреждения. Акцент – на качестве изображениий, звуковом сопровождении и мультимедийном контенте. Онлайн-тур по Брестской крепости – это виртуальное путешествие по мемориальному комплексу «Брестская крепость-герой». В рамках тура представлены 3D-панорамы укреплений и мемориалов, истории защитников, архивные кадры и эксклюзивные интервью. «Миссия памяти «Ленинградское спасибо» – это комплекс мероприятий, направленных на активизацию интереса молодёжи к истории эвакуации из блокадного Ленинграда. Организатором этого международного проекта является АНО «Центр Петербургфорум», а координатор проекта – Александра Учар

Ю. ТЕТАРСКАЯ.

Фото из архива АНО «Великая держава».