Мы продолжаем рассказ о представителях рода Сиверсов, обосновавшихся в России в XVIII столетии, которые оставили заметный след в истории Ораниенбаума, ныне город Ломоносов, и Ораниенбаумского уезда, ныне Ломоносовский район.

Продолжение. Начало в №№ 1,2, 3.

Напомним, что Елизавета Карловна Сиверс после развода с Яковом Ефимовичем Сиверс вышла замуж за князя Николая Абрамовича Путятина. Супруги с дочерью Бенедиктой уехали из России и путешествовали по Европе. Бенедикта недолго состояла в браке с саксонским графом Вильгельмом Альбрехтом Генрихом Шёнбург-Вексельбургом, в 1797 году они развелись. Путятины обосновались в пригороде Дрездена. По проекту Путятина там построили виллу и устроили общедоступный парк. Князь прославился как филантроп и меценат. Супруги и их дочь похоронены в Дессау в фамильном склепе, спроектированном тоже самим Путятиным. Наследником четы Путятиных был их воспитанник – якобы, сирота Готлиб (Василий) фон Фрайманн, родившийся в октябре 1780 года в Петербурге – его считают сыном Путятиных, рождённым до заключения брака.

Ораниенбаумские владения

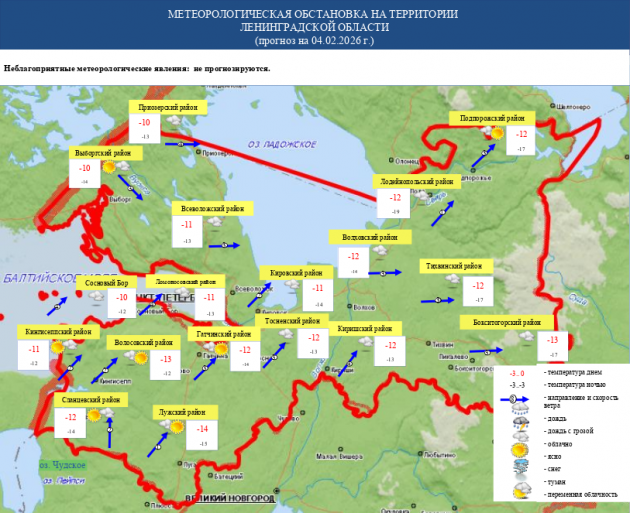

Выходя в отставку в 1781 году, Яков Ефимович Сиверс приобрёл несколько деревень в Ораниенбаумском уезде. Задумывая строительство промышленных предприятий – стекольного завода и бумагоделательной фабрики, он купил деревни, расположенные поблизости от Финского залива по берегам рек. Выбор понятен: для производства стекла исходным сырьём является мелкий кварцевый песок, а для изготовления бумаги нужна древесина. Производство стекла и бумаги требовало много дров и проточной воды. Немаловажны были транспортные пути – водные и сухопутные. Якову Сиверсу принадлежали деревни Старые и Новые Калищи на реке Коваши. К настоящему времени там осталась железнодорожная станция Калище, а на месте Старых Калищ –поселение Новое Калище. Там, где были деревни Лендовщина, Мордовщина, Минолово, Новые Калищи, устроены рыборазводные пруды Ручьёвского рыбокомбината. В той местности в конце 1950-х годов несколько деревень объединили в рабочий посёлок Сосновый Бор. Он стал городом в 1973 году и был выведен из состава Ломоносовского района Ленинградской области. Новый город, протянувшийся по побережью Копорской губы, поглотил деревни Ручьи, Усть-Ковашская, Ракобеж, Долгова, а потом прихватил и Липово. Деревни Старые и Новые Калищи находились на правом берегу реки Коваши.

Продолжил дело Ломоносова

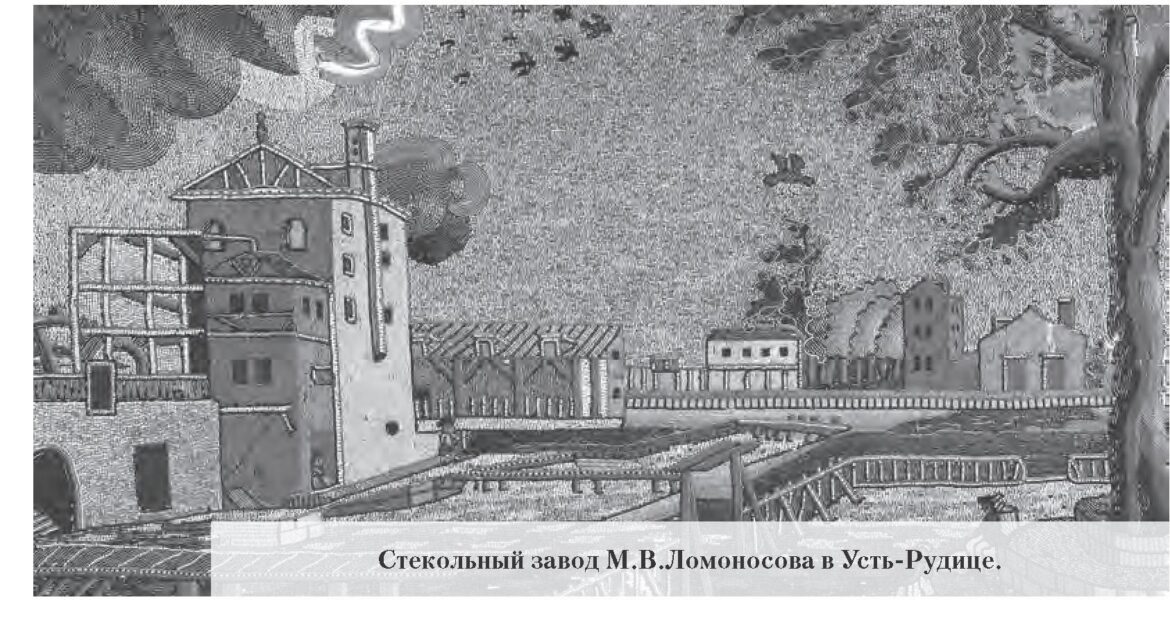

Для стекольного завода Яков Сиверс выбрал место ниже по течению недалеко от устья реки. Изделия можно было перевозить не только по суше, но и водным путём. Принято считать, что заводское здание Ручьёвского рыбокомбината возведено на фундаменте прежнего стекольного завода. Указом императрицы Елизаветы Петровны от 15 марта 1753 года М.В. Ломоносову были пожалованы в Копорском уезде деревни Шишкина, Усть-Рудица, Перекюля и Липова с лесными угодьями. Земли предназначались для строительства мозаичной фабрики и стекольного завода. Строительство началось 6 мая 1753 года, и Ломоносов был там неотлучно. 22 мая он сообщил в канцелярию академии наук: «И ежели, что чрезвычайное случится, в чём мои профессии нужны, за тем могут ко мне из дому прислать в краткое время в Коважскую мызу, в деревню Усть-Рудицу, за Раниенбаумом». В феврале 1754 года Ломоносов сообщил Леонарду Эйлеру, что императрица пожаловала ему «…четыре деревни, из коих самая ближняя 64 версты, самая дальняя 80 вёрст. Эта последняя прилегает к морю, а первая орошается речками, и там кроме дома и уже построенного стеклянного завода я сооружаю мельницу, плотину и лесопилку, над которой возвышается самопишущая обсерватория». Расстояния указаны относительно Петербурга. Дальняя – это Липова деревня на берегу залива, а ближняя – Усть-Рудица, где Ломоносов основал производство стекла и усадьбу. Выбор понятен: приемлемое расстояние до столицы при имевшихся в ту пору, в отличие от наших времён, удобных путях сообщения по суше плюс лес и проточная вода, нужная для производства стекла. Там речки Рудица и Чёрная сливались в полноводную в ту пору реку Коваши, впадающую в Финский залив. А вблизи Шишкина имелся пригодный для стекловарения песок.

Яков Ефимович Сиверс продолжил экономическое преобразование этой местности, начатое его старшим современником Михаилом Васильевичем Ломоносовым. Усадьба Ломоносова и производственные площадки находились выше по течению реки Коваши. После смерти Ломоносова его завод прекратил своё существование, а мозаичная мастерская отошла в ведение академии художеств.

В краеведческой литературе советских лет владелец стекольного завода Яков Ефимович Сиверс упоминается редко и крайне невнятно, например: «Судьба деревни Старые Калищи ничем не отличалась от судеб таких же селений. После изгнания из Ингерманландии шведов хозяйничал здесь статский советник Ерсальский, а в екатерининские времена – новгородский губернатор граф Сиверс». В статьях сотрудников краеведческого музея города Ломоносов о местных стекольных заводах Яков Сиверс вообще не фигурирует.

Наследники Якова Сиверса

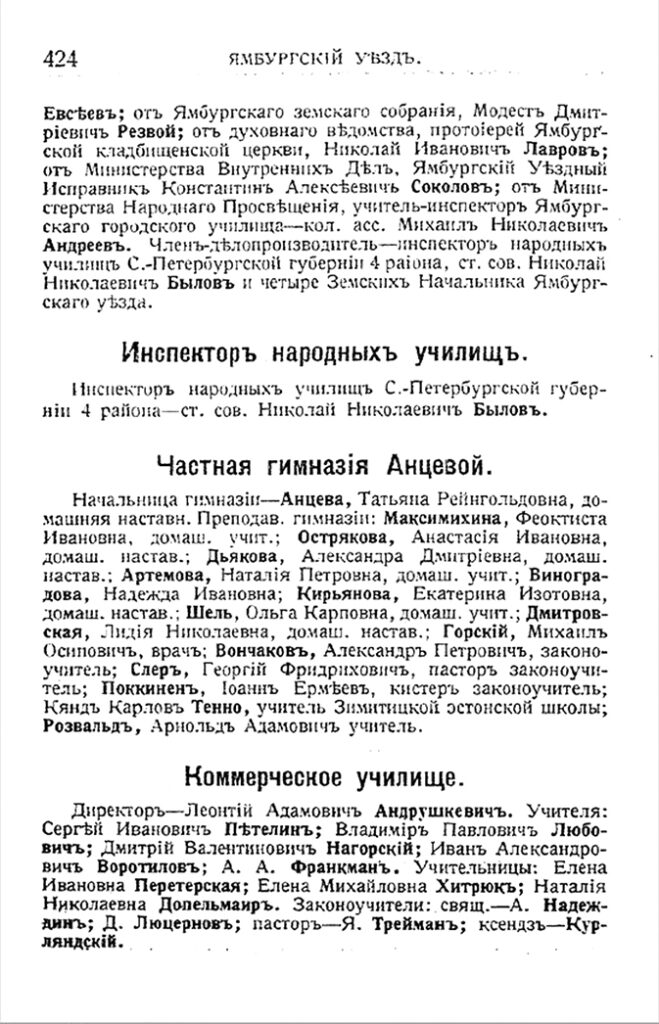

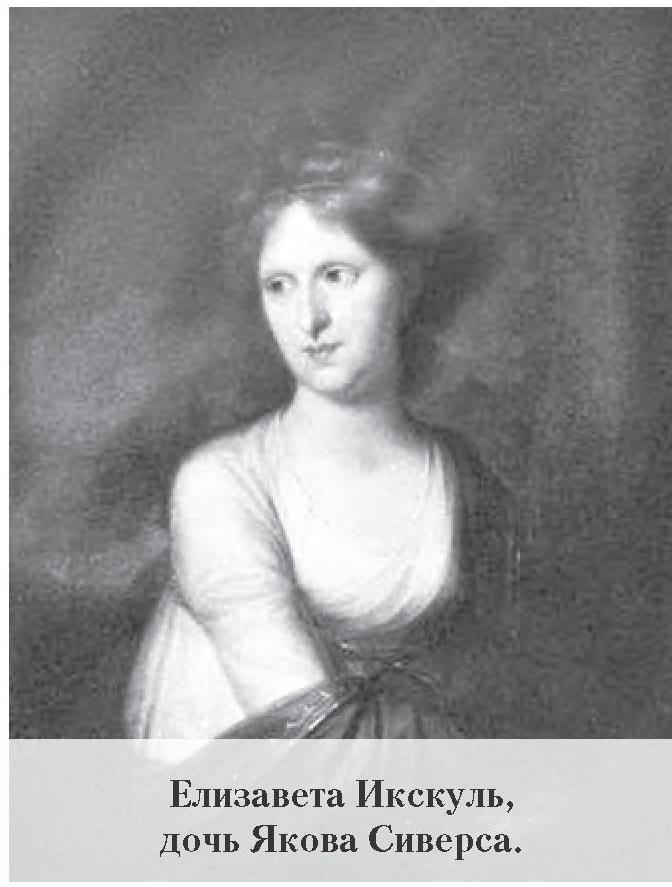

После кончины Якова Сиверса его владения в Ораниенбаумском уезде – Старые и Новые Калищи со стекольным заводом на реке Коваши и другую недвижимость – унаследовала младшая дочь – Элизабет, Елизавета Яковлевна. Она состояла в браке с 1793 года, муж барон Бернгард (Борис) Икскуль фон Хилдебрандт из эстляндских немцев. Он был губернатором Эстляндии с 1808 года и на протяжении десяти лет состоял в сенате с чином тайный советник. С давних времён Сиверсы роднились с представителями разных остзейских фамилий, включая баронов Икскуль. Елизавете Яковлевне достался от матери участок на Петергофской дороге. В 1822-1823 годах дачу баронессы Елизаветы Яковлевны Икскуль и соседний участок Сергея Петровича Румянцева приобрёл обер-гофмейстер двора Николая I Кирилл Александрович Нарышкин. Впоследствии те земли были выкуплены императором Николаем Павловичем под новую усадьбу – свадебный подарок дочери, великой княжне Марии Николаевне по случаю бракосочетания с герцогом Максимилианом Лейхтенбергским. После смерти матери Елизавета Яковлевна также получила в Ораниенбаумском уезде имения Сельцо и Муратово плюс деревню Торосово. С 1746 года ими владел её дед, Карл Ефимович фон Сиверс. В настоящее время эти поселения относятся к Волосовскому району Ленинградской области. В 1830-е годы Елизавета Яковлевна занялась переустройством этих усадеб, и к 1850-м годам они стали благоустроенными имениями с отлаженным хозяйством. В 1852 году Елизавета Икскуль продала Сельцо и Муратово с приписанными к ним деревнями барону Николаю Ивановичу Корфу. Деревню Торосово купил двоюродный брат Николая Корфа барон Егор (Георгий) Ермолаевич Врангель – действительный тайный советник, предводитель дворянства Петергофского уезда. Сиверсы породнились и с датским баронским родом Врангелей. В середине XIX века владения Елизаветы Икскуль относились к Петергофскому уезду. И важно вспомнить, что в 1848 году Николай I упразднил Ораниенбаумский уезд ради того, чтобы учредить новый, Петергофский уезд со своим уездным центром. После смерти Николая Ивановича Корфа имение Сельцо унаследовал его младший сын Михаил Николаевич. В 1875 году в звании камер-юнкера коллежский советник барон Михаил Корф избран предводителем дворянства Петергофского уезда и много лет занимал этот пост.

В 1905 году имение Сельцо перешло к племяннику Михаила Николаевича Льву Константиновичу Корфу. В 1910 году он продал это поместье графине Наталье Фёдоровне Карловой, известной в Ораниенбауме благотворительнице. Она являлась овдовевшей морганатической супругой герцога Георга-Александра Мекленбург-Стрелицкого, вошедшего в историю Ораниенбаумского дворцового имения.

В 1830 году Елизавета Яковлевна Икскуль отписала доставшиеся ей от отца ораниенбаумские вотчины со всеми заводами, фабриками, лесами, строениями своему сыну, вышедшему в отставку гвардейскому штабс-ротмистру Якову Борисовичу Икскулю. В принадлежавших ей семи деревнях насчитывалось 323 мужчины и 320 женщин. В краеведческой литературе персонажи этой истории изрядно перепутаны: «Дочь графа Сиверса, баронесса и тайная советница Елизавета Яковлевна Икскуль «вместе с прочим имением», как говорится в завещании, оставила Старые Калищи новому наследнику – штаб-ротмистру Я.Я. Икскюлю. «Прочее имение», надо сказать, было не так уж мало. Только в непосредственной близости от Старых Калищ к штаб-ротмистру перешёл добрый десяток деревень и селений с населением, превышавшим 640 человек.

Барон Икскуль был не только богатым землевладельцем. Ему принадлежала и основанная в Готобужах бумажная фабрика. Надо полагать, именно тогда на карте Петергофского уезда появилось название Селение фабрикантов, позднее переименованное в Слободу Фабричную. Штаб-ротмистр встретил с неприязнью отмену крепостного права, хотя это нисколько не убавило его богатств. На 86 мужских душ он выделил крестьянам Старых Калищ лишь 344 десятины земли, 972 оставил себе».

Продолжение следует.

О.Бардышева.

Фото: wikipedia.jhu/