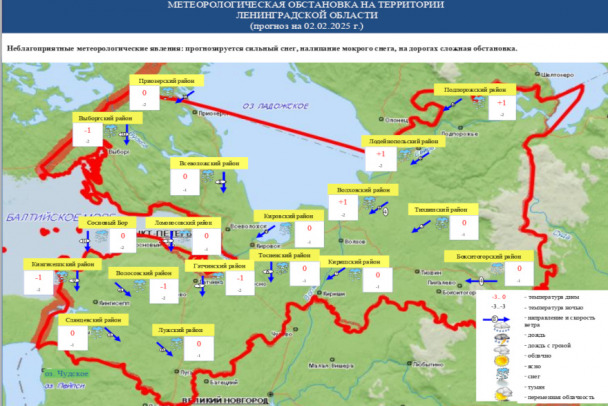

Солнца мы не увидим всю грядущую неделю. К среде температура ночью может опуститься и до минус 13.

Согласно ежедневному прогнозу по Ленинградской области ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в понедельник в регионе будет облачно.

Ночью небольшой, местами умеренный снег, днем — то же.

Ветер северный, северо-восточный 5-10 м/с.

Температура воздуха в течение суток -4…-9 гр., днем местами до -2 гр. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.