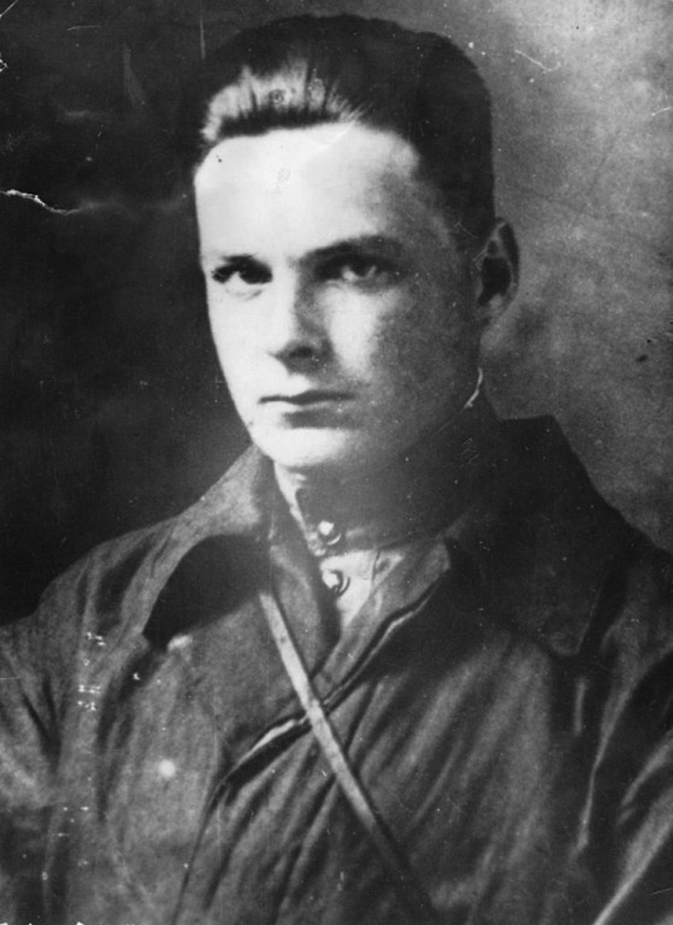

В 1947 году приехал учитель географии Константин Георгиевич Пачезерцев в Устьинскую среднюю школу в деревне Устье Ковашевской волости Петергофского уезда, преобразованного из Ораниенбаумского уезда, который затем стал Ломоносовским районом Ленинградской области. В звании старшего лейтенанта Константин был уволен из армии в связи с тяжёлым ранением. Только что закончилась Великая Отечественная война.

В Устье Константин Георгиевич преподавал в начальных классах средней школы и одновременно работал учителем географии в устьинской школе сельской молодёжи. В 1948 году он стал директором устьинской семилетней школы. В деревне Устье также был интернат для детей из окрестных деревень Ломоносовского района: Систо-Палкино, Мустово, Копорье, Ломаха, Коваши, Лендовщина, Мордовщина. К праздникам 7 ноября и 9 мая школьники приводили в порядок братское захоронение на устьинском кладбище, помогали колхозу и лесничеству. Частыми гостями в школе были пограничники, которые оказывали шефскую помощь. При образовании временного посёлка Сосновый Бор в 1958 году деревня Устье вошла в его состав. Устьинская школа была преобразована в 11-летнюю сосновоборскую школу. В день её открытия красную ленточку вместе со строителями перерезал её первый директор К.Г. Пачезерцев. Мне с Константином Георгиевичем довелось познакомиться в 70-е годы прошлого века. Как корреспондент газеты Ломоносовского района «Балтийский луч» я писала о нём очерк как об участнике прорыва блокады Ленинграда. И сегодня, рассказывая о ветеранах Великой Отечественной войны, мы вспоминаем старшего лейтенанта Пачезерцева – кавалера двух орденов полководческого уровня, чьё имя внесено в книгу славы города Сосновый Бор. Орден Александра Невского был учреждён в июле 1942-го одновременно с орденами Суворова и Кутузова для награждения командного состава за выдающиеся заслуги. Обладателей двух орденов Александра Невского в России не более 200, и в том числе наш земляк Константин Георгиевич Пачезерцев – участник операции «Искра» по прорыву блокады Ленинграда. Много лет тому назад он рассказал мне, как это было.

– Июнь сорок первого года захватил меня в Заполярье, – начал свой рассказ Константин Георгиевич. – Заканчивал я срочную службу, мечтал через полгода вернуться домой, продолжить учебу в Ленинградском университете. Не сбылось.

Попал сразу в горячее место: два дня удерживали границу два наших полка. Затем курсы младших лейтенантов в Ленинграде, днём — учеба, ночью — патрулирование по городу. В октябре наш 596-й артиллерийский полк 42-й армии занял позиции «во втором эшелоне», в районе Купчино. А зимовали мы уже на переднем крае, на Пулковских высотах. До переднего края немцев – 400 метров. До апреля сорок второго в боях не участвовали, всего-то раза два пришлось пострелять. Снарядов было мало, их экономили, как могли. Занимались постройкой укреплений, готовили минные поля, но спали, не раздеваясь, автомат под боком. Ведь и немец не дремал. Однако после боев на Синявинских высотах немецкое командование на штурм Ленинграда не решилось, выжидало удобный момент. Но мы больше ждать не хотели, готовились к прорыву. Тайно перебирались ночами под Невскую Дубровку, оборудовали огневые позиции, снарядные ячейки. Рядом с нами располагался Волховский фронт. Готовились изрядно, да и не только мы. Была подтянута пехота, вооружённая лестницами, – берега крутые впереди. И вот 11 января в восемь вечера зачитали нам приказ командующего фронтом: рвать блокаду Ленинграда. Артподготовка назначена на 9.20 у деревни Марьино. Тысячи пушек одновременно ударили по вражеским укреплениям. Били с берега на берег прямой наводкой. Как командир батареи я едва успевал отдавать приказания: орудия стреляли бесперебойно, снег кипел на раскалённых стволах. Здесь впервые мы увидели грозную новинку войны – реактивные минометы или самолетающие мины. Они медленно ползли по воздуху в виде чёрных поленьев с огненными хвостами. Орудия на верёвках спускали под берег. Пехота уже хозяйничала по другую сторону реки. Нападение было полнейшей неожиданностью для фашистов. Охваченные паникой, они удирали, побросав кухни, где суп доваривался в котлах, и лошадей. Лошади очень пригодились потом нашим – тащили орудия через лес. Надо ли говорить о том воодушевлении, которое захватило бойцов? И тут уж снарядов не жалели, и за шесть дней блокада была прорвана. Здесь меня первый раз ранило. С месяц я пробыл в госпитале. Осколок вынули. По Дороге жизни через Ладогу вывезли из Ленинграда.

О награждении орденом Александра Невского Константин Георгиевич узнал не сразу, а много позже, вернувшись к семье после тяжёлого второго ранения.

А после первого ранения лечился и учился, в Москве и Казани приобретал необходимые знания на курсах командного состава самоходной артиллерии.

В Челябинске получили лейтенанты новые машины, там их обкатали, пристреляли, освоили до последнего винтика. Второй фронт начался для старшего лейтенанта Пачезерцева на Курской дуге. Резервный полк главного командования 3-й армии Брянского фронта был придан первому донскому корпусу и с 5 июля участвовал в боях за Курск.

— Наступления немцев ждали, оборона — будь здоров, – продолжил свой рассказ Константин Георгиевич. – Но решили опередить их. И за два часа артподготовки передний край немцев сравняли с землей. Огонь сплошной стеной, невообразимый гул, вой, грохот. По проходам в минных полях наши самоходки устремились за донским корпусом. Он прошёл южнее Орла, затем развернулся в наступление. Фашисты сопротивлялись отчаянно, особенно досаждала нам их авиация. Только на третий день войска и танки вышли, как говорят военные, на оперативный простор. Созвали нас на небольшой совет обсудить план форсирования реки, а тут немец из облаков.

Так Константин Георгиевич оказался в госпитале в Туле, затем дальше, на восток, в Красноярск. Получил за свой последний бой второй орден Александра Невского. Звали друзья назад, в полк, но куда без ноги? Вернулся домой, к жене с дочкой. Стал работать в школе, окончил институт. Девятого мая сорок пятого радовался и плакал вместе со всеми. Тот победный день запомнился ему тем, как сразу нашлись гармошки, и заголосили бабы. Родной 596-й полк Константина Георгиевича войну окончил в Польше, в Гданьске, да только не осталось в нём тех, с кем он вместе воевал. Единицы до конца дошли — разбросало его боевых товарищей по фронтам, по госпиталям. Как-то в Тамбове встретил он однополчанина, который рассказал о гибели командира. И когда поехал Константин Георгиевич на традиционную встречу однополчан, никого из своих не увидел. А теперь уж и сам обладатель двух орденов Александра Невского и медали «За трудовое отличие», полученной на мирном фронте, Константин Георгиевич Пачезерцев остался только в памяти благодарных потомков

Н.Кармалитова.

Фото из открытых источников.