В ноябре в законодательном собрании Ленинградской области состоялся очередной семинар-встреча депутатов ЗАКСа с руководителями средств массовой информации 47-го региона. Кому принадлежит идея организовать взаимодействие законодателей и журналистов именно таким образом, уточнять не будем, а просто скажем ему большое спасибо. Эта форма общения областных депутатов с журналистами полезна для обеих сторон, иначе бы она не продолжалась на протяжении нескольких десятков лет.

Двухдневный семинар по традиции начинается с пресс-конференции, во время которой депутаты делятся с представителями СМИ новостями законотворческой деятельности, а журналисты имеют возможность получить необходимую информацию из первых рук и задать интересующие их вопросы. Далее в программе семинара – поездка в один из районов Ленинградской области. Это не просто увлекательная экскурсия, это творческо-деловая поездка, во время которой журналисты имеют возможность познакомиться с каждым муниципальным образованием изнутри, через людей, через их рассказы о любимом деле и родном крае.

В этот раз представителей областных СМИ, в числе которых находились и корреспонденты газеты «Балтийский луч», встречал Кингисеппский район. Дождь в первый день не прекращался ни на минуту, но это не помешало журналистской делегации возложить цветы к мемориалу в «Роще пятисот». Мемориальный парк на северо-западе города Кингисепп является объектом культурного наследия России регионального значения. Название «Роща пятисот» появилось после гражданской войны 1918-1920 годов. По одной из версий, которая не подтверждена документально, однако крепко прижилась в народе, своё название роща получила потому, что здесь войсками генерала Юденича в 1919 году были расстреляны 500 большевиков. На территории парка есть памятник красноармейцам 1919 года. Рядом на большой каменной стеле выбиты имена тех, кто ушёл на войну из Кингисеппского военкомата и погиб или пропал без вести в период войны 1941-1945 годов. Есть и братское захоронение воинов, освобождавших Кингисепп, и памятный камень в память о бывших узниках фашистских лагерей. Здесь же находится экспозиция военной техники кингисеппского парка «Патриот».

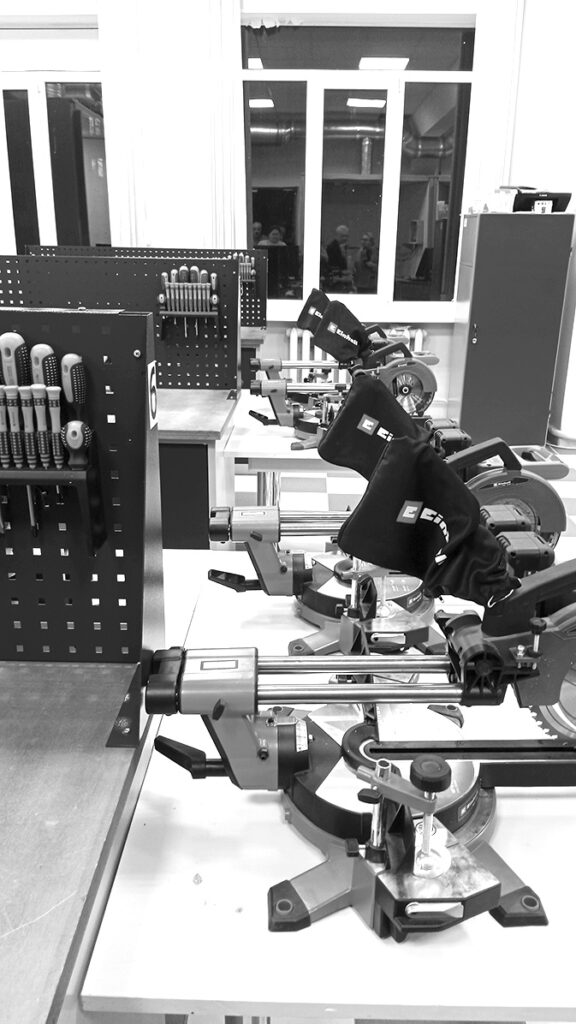

Затем мы посетили Кингисеппский колледж технологии и сервиса, которым руководит депутат законодательного собрания Ленинградской области Дмитрий Ворновских. Основанный в 1966 году, колледж ежегодно выпускает востребованных в экономике специалистов – от слесарей и электриков до поваров и юристов. Кингисеппский колледж технологии и сервиса является единственным среди средних специальных учреждений, выигравшим грант в федеральном проекте «Профессионалитет». Победа в конкурсе дала возможность реконструировать мастерские и лаборатории, максимально приблизив их к реальному производству, в чём убедились участники выездного семинара. Сегодня здесь обучаются более 1000 учащихся по 12 техническим направлениям различных специальностей. Как отметили в ходе экскурсии представители колледжа, выпускники востребованы и без труда устраиваются на производство, поскольку в процессе обучения осваивают сразу несколько рабочих профессий. Основной работодатель – компания «ЕвроХим-Северо-Запад». Особо востребованы электрики и сварщики. Журналисты осмотрели различные мастерские и лаборатории. Отдельный интерес вызвала кухня колледжа, где в том числе проводятся соревнования на кубок губернатора Ленинградской области «Лучший шеф-повар 47 региона».

Важной частью визита стало посещение детского технопарка «Кванториум», открытого на базе колледжа в 2021 году. Здесь реализуются дополнительные общеразвивающие программы по шести направлениям – квантумам. Программы технопарка рассчитаны на возрастную категорию детей от 7 до 18 лет, дети занимаются на бесплатной основе. Учебное заведение площадью более 1000 квадратных метров рассчитано на обучение 800 школьников в год.

Второй день семинара-встречи прошёл в Ивангороде, где представители прессы возложили цветы к памятнику «Танк Т-34» на берегу Наровы. Танк Т-34-85 установлен в 2022 году возле Моста Дружбы. Это стало ответом на демонтаж аналогичного мемориала в Нарве. После этого журналисты вместе с главой администрации города Юрием Паршиным осмотрели объекты благо-устройства, построенные в рамках программы «Комфортная городская среда» вдоль реки Нарова. Второй этап этого проекта походит к концу. Это будет открытие новой части променада в рамках проекта «Родной берег», намеченное на декабрь. А в завершение традиционной встречи стало посещение Ивангородского музея-крепости, одного из старейших русских оборонительных укреплений, которое находится в 150 метрах от Нарвской крепости. Ивангород был основан в 1492 году по велению Ивана III на Девичьей горе, на берегу Нарвы. Он возник на расстоянии «пущенной стрелы» от Нарвского замка, который в то время контролировался рыцарями Ливонского ордена. Город задумывался как первый морской порт российского государства и одновременно как крепость на Балтике — своеобразная первая отечественная «форточка» в Европу, чьи лавры померкли после основания Санкт-Петербурга. В XVI веке Ивангородская крепость неоднократно становилась объектом нападений немцев, шведов и поляков. Её захватывали и отбивали, пока борьба не прекратилась во время Северной войны (1700-1721), когда русские войска окончательно закрепили её за собой, после она утратила свое военное назначение.

Посещение музея-крепости проходило в сопровождении экскурсовода Кристины Суворовой. Её рассказ, основанный на исторических фактах вперемешку с преданиями, как будто уносил слушателей вглубь веков, погружая в историческую атмосферу

И.Сибирякова.

Фото автора.

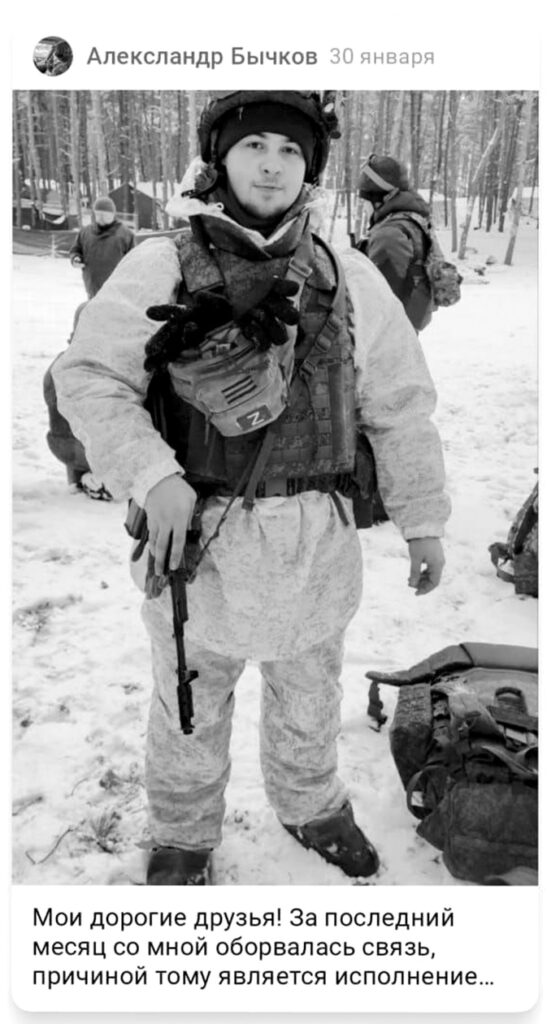

Фото сверху: Участники семинара на фоне Ивангородской крепости.