Фото: телеграм-канал «Админка Ленобласти»

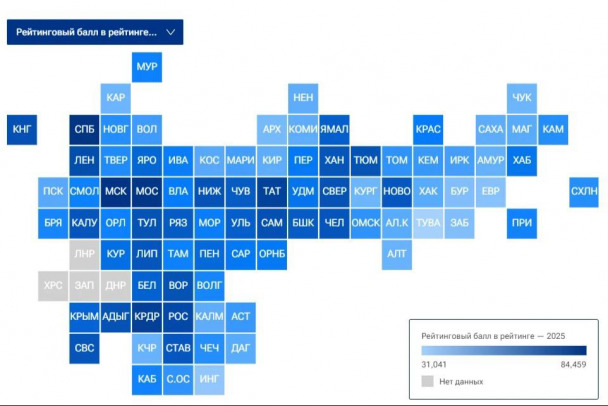

Ленобласть продолжает входить в десятку российских регионов с самым высоким уровнем жизни, Петербург стабильно на втором месте.

Как сообщает РИА «Новости» 24 февраля, агентство составило рейтинг регионов по качеству жизни в 2025 году. Ленобласти оказалась на 7 месте среди 85 субъектов. Отметим, что в 2024 году она была на 6 месте.

Первые три позиции у Москвы, Петербурга и Московской области, они не менялись с позапрошлого года. Далее идут Краснодарский край, Татарстан и Ростовская область. С последней Ленобласть поменялась местами в 2025 году, если сравнивать с 2024 годом. Последние пять мест у Забайкальского края, Бурятии, ЕАО, Ингушетии и Тывы.

При составлении рейтинга учитывались 66 показателей, среди которых уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.

«Регион сохраняет лидерство по темпам снижения уровня бедности — при плановом значении в 7,3% достигнут уровень в 5,2%. Бюджет — один из самых социально ориентированных — только на отрасли социальной защиты, здравоохранения и образования в 2025 году было предусмотрено 159 миллиарда рублей. В рейтинге РИА «Новости» Ленинградская область в этом году занимает 4 место по приросту населения за счет миграции из регионов России, 4 место по доле налоговых и неналоговых доходов в бюджете, что говорит о высокой финансовой самостоятельности региона», — комментирует топ правительство региона.