Сотрудники краеведческих музеев Ломоносовского района Ленинградской области и города Ломоносов, а также местные краеведы занимаются сбором информации, посвящённой здешним местам, их жителям и происходившим здесь событиям в разные исторические годы. Этих людей можно по праву назвать хранителями истории, а также связующим звеном между историей и современностью. Предлагаем их материалы читателям «Балтийского луча». Сегодня речь пойдёт о Копорском аэродроме, со дня основания которого в этом году исполняется 100 лет.

Окончание. Начало в №№43,44,45.

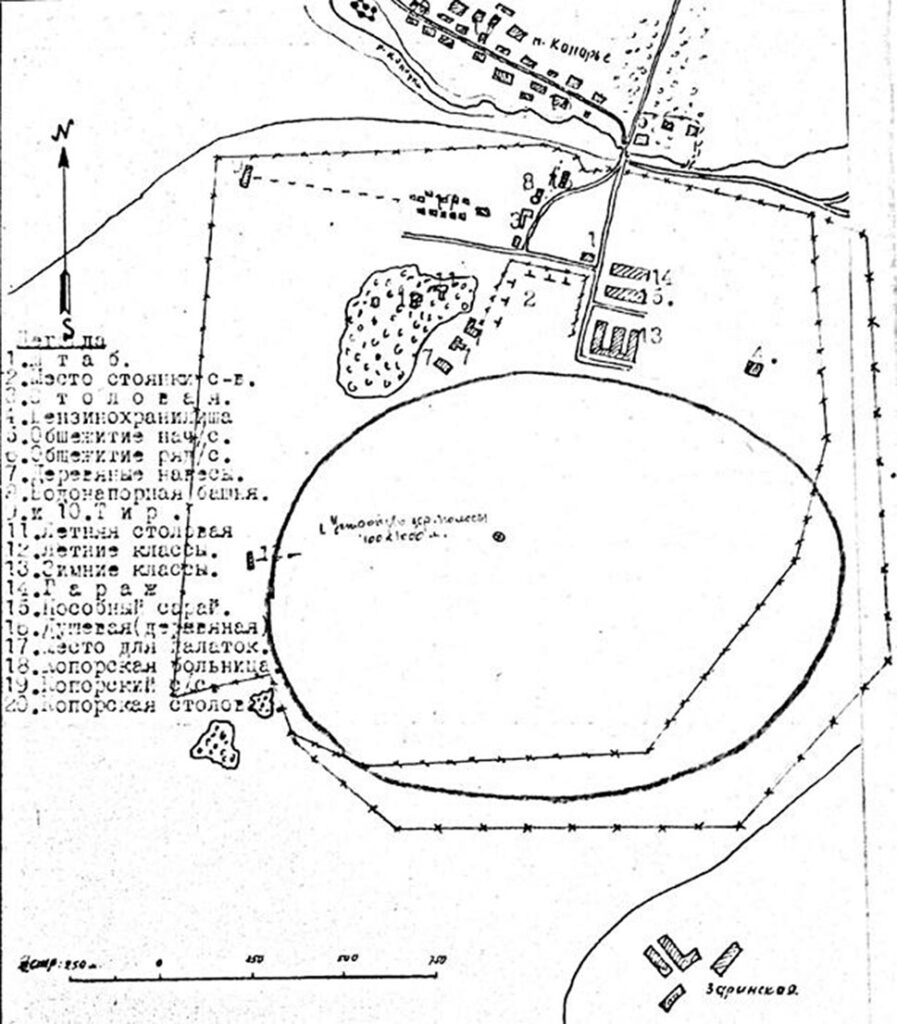

Перечень служебных построек на территории Копорского аэродрома насчитывал деревянное здание для поста на оперативном аэродроме полезной площадью 128 квадратных метров, каменные служебные здания в Копорье площадью 478 квадратных метров и два деревянных здания площадью 1 316 квадратных метров, где размещался личный состав. К его услугам на аэродроме были одна зимняя столовая на 150 человек и одна летняя на 200 человек. Дополнительно в Копорье имелась столовая на 50 человек. При части находился медпункт на 5 мест. В более серьёзных случаях использовалась копорская больница на 30 человек. Автомобильный парк аэродрома составляли две полуторатонные грузовые машины, одна трёхтонная и одна двухтонная, оборудованная под автобус. Территория аэродрома была обнесена одним рядом колючей проволоки. Средствами искусственной и естественной, равно как и противовоздушной обороны аэродром не располагал. Увы, это обстоятельство во многом предопределит его судьбу в 1941 году. По планам штаба Балтфлота на месте существовавшего лагерного копорского аэродрома, эксплуатируемого только в летнее время, с лагерными ангарами и лёгкими строениями служебного и хозяйственного назначения, должен был появиться постоянный аэродром с расчётом базирования на одну штурмовую эскадрилью. Предполагалось возвести два двухъячеечных ангара с американскими фермами объёмом 20 тысяч кубометров, вдоль которых должны были расположиться приангарные бетонные дорожки длиной 110 метров и шириной 14 метров. Аэродромная инфраструктура дополнялась новыми служебными зданиями, оборудованием для горячего водоснабжения, метеорологической площадкой и бензохранилищем. Общая площадь аэродромной территории составляла 380 гектаров. Для аэродромных нужд и ведущегося строительства использовались строения в самом Копорье и совхозе, в том числе больница и ветлечебница. Увеличение лётного поля до 1,5 километра в диаметре диктовало необходимость проведения дополнительных работ по планировке, дренажу и удалению поверхностных вод. Кроме того, по главным направлениям лётного поля – юго-восток и юго-запад – предполагалось устройство взлётных полос с улучшенной «одеждой». Планировкой предусматривалось деление территории аэродрома на сектора. В центре у главной дороги отводилось место административному сектору, в котором располагались здание штаба, караульное помещение, пожарное депо. Казарма находилась вблизи спецтерритории со свободным пространством, предназначенным под плац для занятий. Жилой сектор состоял из трёх каменных зданий для начсостава и вольнонаёмных. Здание школы было приближено к деревне, что делало возможным её использование и для местного населения. В центре городка размещались столовая начсостава и универмаг, связанные с окружающими их зданиями жилого сектора и казармой. Проектом предусматривалось строительство капитальной электростанции на смену временной. Новое здание электростанции планировалось расположить рядом с основным потребителем энергии — авиамастерскими. Последние должны были поместиться в специально построенном каменном здании с отдельным помещением для испытательной станции. Неподалеку от авиамастерских должна была расположиться территория технических складов. Особняком предполагалось возвести огнесклады, отнесённые проектом на 500 метров в сторону от существующих лагерных строений и связанные с территорией отдельно проектировавшейся дорогой.

Опираясь на документы, можно предположить, что Копорский аэродром должен был быть доведён до уровня лучших на тот момент стандартов оборудования оперативных аэродромов. Однако этим планам помешала начавшаяся война. О том, как сложилась судьба копорского аэродрома и самого Копорья в 1941 году, можно судить по уникальным сохранившимся воспоминаниям очевидцев. «Нас, троих аэродромных связистов, поселили в дощатом сарайчике чуть ли не на середине лётного поля. Зачем он тут оказался, этот сарайчик, никто из нас и не понял. В нём были двухэтажные нары. Двое из нас в любое время суток могли отдыхать, третий должен был дежурить с телефонным аппаратом на взлётной площадке у самолётов, потому что дежурные лётчики из машин не вылезали. Они так и спали в кабинах, одетые в полное боевое снаряжение. В нашу задачу входило держать связь между ними и командным пунктом, передавать им приказы на вылет. В первую ночь никто из нас не дежурил, и мы, уставшие за время перехода из Таллина, как только вошли в сарайчик, так и распластались на нарах, сняв с себя одни лишь бушлаты. Разбудили нас страшный грохот и вой пикирующих на аэродром самолётов. Сарайчик шатался из стороны в сторону, зияли дыры, пробитые осколками. Мы выползли на улицу. Что здесь творилось! Немецкие самолёты – двадцать или тридцать – кружились, как саранча, взвывая и пикируя, пачками сбрасывая мелкие бомбы. Кто-то из наших лётчиков успел подняться в воздух, и один против всей этой армады вёл бой. Но что он мог сделать? Уже горели на линейке самолёты, горело каменное здание, где жили свободные от вахты лётчики и мотористы, горела земля. За оврагом с обоих концов и в средине горело Копорье. Крики, вопли, стоны – всё перемешалось. А бомбы всё сыпались и сыпались. Каменное здание рухнуло, похоронив под обломками несколько десятков человек, сгорели самолёты, сгорел и наш злополучный сарайчик. От Копорья мало что осталось – закопчённые печи, путаные обрывки телефонных проводов, скрюченное оплавившееся железо крыш, опалённые тополя и берёзы. Чёрным был и аэродром. Горелая трава хрупко ломалась и пылила копотью под ногами. Запах гари несколько дней перебивался отвратительным запахом палёного мяса». В 1944 году лавина наступавших войск красной армии достаточно быстро очистила западную часть Ленинградской области от оккупации. Вслед за ними свои прежние стоянки — Котлы, Копорье, Куммолово, Липово — вернула и морская авиация Балтийского флота, используя их, главным образом, в качестве аэродромов подскока. После окончания войны копорские поля постепенно вернули себе статус сельскохозяйственных земель, а учебный аэродром передислоцировался в соседнее Куммолово, на более удобные территории. Так завершилась история Копорского аэродрома, шестнадцать лет служившего в качестве лагерной стоянки морской авиации, но так и не ставшего полноценным оперативным флотским аэродромом

А.Абалов.

Фото предоставлены автором. Источник: РГА ВМФ Ф.

Р-62 Оп.2 Д.40.