Сотрудники краеведческих музеев Ломоносовского района Ленинградской области и города Ломоносов, а также местные краеведы занимаются сбором информации, посвящённой здешним местам, их жителям и происходившим здесь событиям в разные исторические годы. Этих людей можно по праву назвать хранителями истории, а также связующим звеном между историей и современностью. Предлагаем их материалы читателям «Балтийского луча». Сегодня речь пойдёт о Копорском аэродроме, со дня основания которого в этом году исполняется 100 лет.

Продолжение. Начало в №№43,44.

Инспекция условий базирования 2-й авиабригады на Копорском аэродромном узле в зимнее время выявила: «Расквартирование личного состава в аэродромных постройках в зимнее время невозможно, так как все сооружения холодного барачного типа. Техническое имущество может быть размещено в помещениях на аэродроме. Для обеспечения горючим необходимо полностью залить имеющуюся на аэродроме ёмкость и содержать её как неснижаемый запас. Это даст 70 тонн горючего – количество, обеспечивающее одну полную заправку двух эскадрилий ТБ-3. Обеспечение водой и маслом. Дебет воды 18 000 литров в час, запасная ёмкость в водонапорной башне – 12 000 литров. Для подогрева воды на аэродроме может быть использована баня, дающая 11 700 литров в час при дооборудовании её не менее чем шестью внешними разборными кранами, что даёт возможность в течение трёх часов зарядить две эскадрильи ТБ-3. Усложнена доставка горячей воды на аэродром из-за дальности расстояния. Возможности подогрева масла нет. Гончаровки бригады смогут обеспечить не больше 20% потребностей». Ненамного лучше ситуация была и на аэродроме в Котлах, где лучшая приспособленность помещений для размещения личного состава нивелировалась худшим качеством лётного поля. В результате было принято решение о дооборудовании Копорского аэродромного узла за счёт использования жилых помещений населённых пунктов близ аэродромов, увеличения штата 2-го авиапарка для обеспечения подачи горючего, боезапаса и снабжения, а также за счёт оборудования аэродромов водо-масло-нагревателями и формирования в Копорье 24 тонн авиабомб неприкосновенного запаса. 1935 год стал достаточно важным для авиации Балтийского флота. В представленной командованием программе развития основным аэродромом базирования бомбардировочной колёсной авиации Копорского аэродромного узла был определён аэродром в Котлах, копорскому же аэродрому отводилась роль оперативного. Однако был отмечен статус Копорского аэродрома как основного для размещения штурмовой эскадрильи, имевшей целью борьбу с морскими десантами противника (по планам – с 1938 года). Оперативным аэродромом для этих же целей должен был стать намеченный к постройке соседний аэродром в Куммолово (впоследствии именно он стал постоянным, а в Копорье – оперативным). Помимо этого с 1937 года в Копорье планировалось разместить отдельный авиационный отряд ПВО для буксировки рукавов для стрельбы зенитной артиллерии. Таким образом, Копорский аэродромный узел продолжил развиваться в качестве основного места базирования сухопутной авиации Балтийского флота на западном направлении. Цепочка аэродромов давала возможность иметь вынесенную на 30 километров от границы и параллельно ей линию аэродромов для тяжёлой авиации. Строительство в Копорье и окрестностях велось рабочими участка военно-строительных работ № 541, которые размещались в арендуемых крестьянских домах в самом Копорье и в строившихся специальных стандартных домах этого участка. Необходимый строительный материал доставлялся на станцию Копорье, оттуда по шоссейной дороге подавался непосредственно на строительные площадки. Потребность в рабочей силе покрывалась путём централизованной вербовки Калининской и Ленинградской областях.

На фоне перевооружения авиации менялись и требования к строящимся аэродромам. В этой связи командование Балтийского флота вынуждено было постоянно заявлять ходатайства об отводе дополнительных участков земли в дополнение к ранее отведённым. Не стал исключением и Копорский аэродромный узел. Так, в 1936-37 годах флот сделал заявку на отчуждение в окрестностях Копорья дополнительно к 286 гектарам ещё 194 гектара. Естественно, что подобная ситуация негативно сказывалась на материальном положении близлежащих колхозов. Если раньше сенокосы, расположенные на землях спецназначения, отведённых авиачастям флота в копорских окрестностях командованием частей, сдавались на укос за плату разным организациям, то позднее подобное разрешение стало получать сложнее. В частности, в 1937 году райисполком обратился к командирам частей с ходатайством на предмет разрешения на скос травы близлежащим колхозам, нуждающимся в сенокосах и необеспеченных кормовой базой, но в должные сроки не получил положительного ответа. Учитывая острый дефицит с кормами в колхозах, ежегодно тративших сотни тысяч рублей на закупку привозного корма, потребовалось специальное ходатайство руководства Ленинградской области, чтобы разрешить вопрос через командование флота о предоставлении колхозам сенокосов и, в первую очередь, тем колхозам, от которых ранее было произведено изъятие участков. В последние предвоенные годы обустройство копорского аэродрома продолжалось, хотя и меньшими темпами. После реформы строительства Балтийского флота площадки в Копорье и Куммолово вошли в зону ответственности строительства № 44. На его долю в Копорье выпало, главным образом, строительство складов ВВС на смежной с копорским аэродромом площадке. С этой целью, а также ввиду необходимости дальнейшего расширения возможностей аэродрома в 1940 году было составлено проектное задание на водоснабжение и канализацию двух площадок: сухопутного оперативного аэродрома и филиала склада ВВС. Причём, если на аэродромной площадке уже был сооружён трубопровод и располагалась буровая скважина, то на площадке филиала складов, размещавшейся, в основном, в старых зданиях ликвидированного совхоза, водопроводные сети были разобраны вследствие ветхости. К моменту описываемых событий аэродромная инфраструктура копорского аэродрома также оставляла желать лучшего. На территории аэродрома располагались три деревянных лагерных ангара на 14 самолётов типа Р-1 в виде навесов без ворот, пришедших в крайнюю ветхость. У двух из них прогибы консольной конструкции покрытия достигли нескольких десятков сантиметров. Большинство имевшихся строений представляли собой лёгкие летние постройки и сараи. В зимнее время могли использоваться только караульное здание и баня проходимостью 50 человек в смену. Электростанция с керосиновым двигателем и генератором на 19 киловат, а также бензохранилище были оборудованы как временные. На территории лагерных строений имелись недооборудованная скважина глубиной 75 метров и временное водонапорное здание с деревянным резервуаром. К палаткам, камбузам и другим летним строениям была проложена водопроводная сеть на небольшой глубине, местами выходившая на поверхность и эксплуатировавшаяся только в летнее время. Аэродром был снабжён двумя водомаслозаправщиками и двумя бензозаправщиками. На территории аэродрома располагались два полевых тира

Продолжение следует.

А.Абалов.

Фото предоставлены автором, источник: РГА ВМФ Ф. Р-62 Оп.2 Д.13.

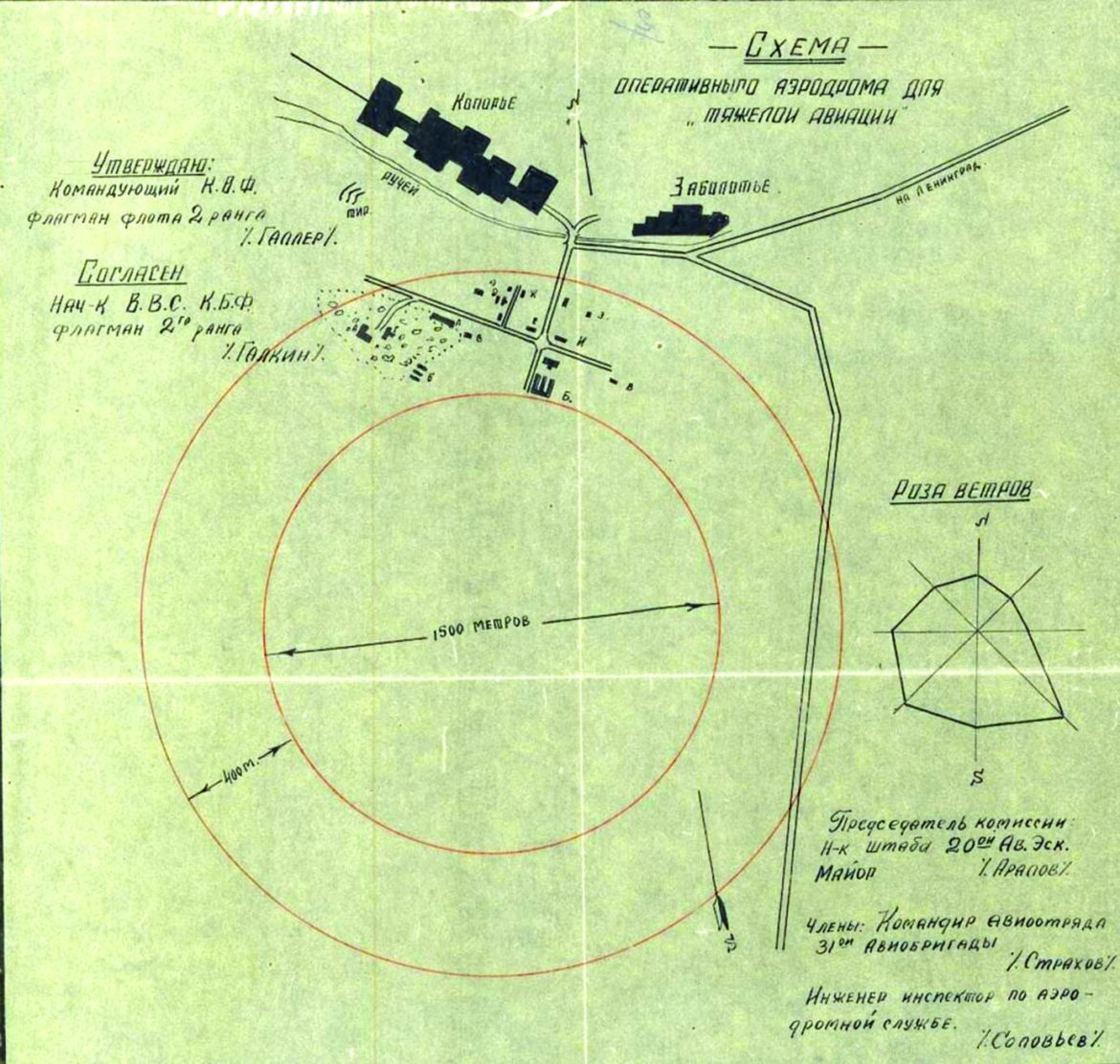

Фото вверху: Схема оперативного аэродрома для тяжелой авиации в Копорье

военной странице в истории копорских окрестностей.