Сотрудники краеведческих музеев Ломоносовского района Ленинградской области и города Ломоносов, а также местные краеведы занимаются сбором информации, посвящённой здешним местам, их жителям и происходившим здесь событиям в разные исторические годы. Этих людей можно по праву назвать хранителями истории, а также связующим звеном между историей и современностью. Предлагаем их материалы читателям «Балтийского луча». Сегодня речь пойдёт о Копорском аэродроме, со дня основания которого в этом году исполняется 100 лет.

Продолжение. Начало в №43.

На малых высотах противовоздушная оборона аэродрома могла осуществляться тремя взводами пулемётов, имевшими позиции на стыке дорог Копорье-Заболотье и Копорье-Новосёлки, а также в северо-западном и юго-западном углах аэродрома. Командный пункт командира дивизиона предусматривалось разместить на лесопильном заводе в северо-западном углу аэродрома. Службу воздушного наблюдения и предупреждения должны были нести вахты на позициях батареи и на передовых наблюдательных пунктах ПВО в Глобицах, Гомонтово, Ратчино, Котлах, Ручьях и на Копанском гидроаэродроме. Группу основных ночных прожекторов предполагалось установить у церкви в Новосёлках, на западной окраине деревни Заринская, северо-восточной окраине деревни Ивановское и восточнее деревни Широково. Причём, в первых двух случаях наличие шоссированных автодорог позволяло использовать автомобильную установку. Дополнительные прожекторные позиции Копорского аэродрома были спланированы на западной окраине деревни Кербуково, на стыке дорог Подмошье — Копорье и Климатино — Копорье, на северо-западной окраине Копорья и южнее деревни Заболотье. В 1931 году территория участка была окончательно закреплена за базой морских сил Балтийского моря специальным постановлением Леноблисполкома. К этому моменту копорская посадочная площадка стала трансформироваться в полноценный аэродром. Её площадь расширилась до прямоугольника со сторонами 600х700 метров. И хотя земля ещё оставалась в распоряжении местного совхоза и единоличников, военным ведомством намечались дальнейшие меры по развитию местного аэродрома. Предполагалось пропахать и укатать крестьянские поля и межи, срезать мелкий кустарник, убрать камни у западной границы площадки и закрыть для общего пользования дорогу Копорье – Климатино. Близ рабочей площадки располагались четыре сарая на каменных столбах, два из которых совхоз согласился передать военным для устройства гаража, склада, мастерских и помещений для личного состава на лагерный период. В самом Копорье и совхозе ряд жилых и нежилых строений предполагалось использовать для размещения штабов, начсостава, устройства столовой, лазарета и других необходимых сооружений.

На данном этапе основным назначением аэродрома по-прежнему оставалось лагерное размещение истребительных частей. Для этих целей необходимо было провести нивелировочные работы, плановую съёмку участка, а также изыскания для постройки артезианского колодца. Кроме того, на фоне неудовлетворительного качества существующей связи требовалось провести специальные линии телефонной и телеграфной связи. На постоянное базирование должен был перейти штат воздушного поста мирного времени, обеспечив тем самым уход и охрану аэродрома, отчуждаемых и построенных зданий.

При выполнении данных условий, а также дальнейшего расширения лётного поля до размеров 1,5х1,5 или 2х2 километра Копорский аэродром помимо выполнения функций передового аэродрома и лагерной стоянки для истребительной или сухопутной разведывательной эскадрильи мог претендовать на статус передового аэродрома для тяжёлой авиабригады, благо все предпосылки для этого были: выгодное географическое положение, рельеф местности, почва, подходы, пути сообщения. Фактически именно с этого момента в оборот вводится понятие «Копорский аэродромный узел» с дополнительными площадками в Котлах и Керстово.

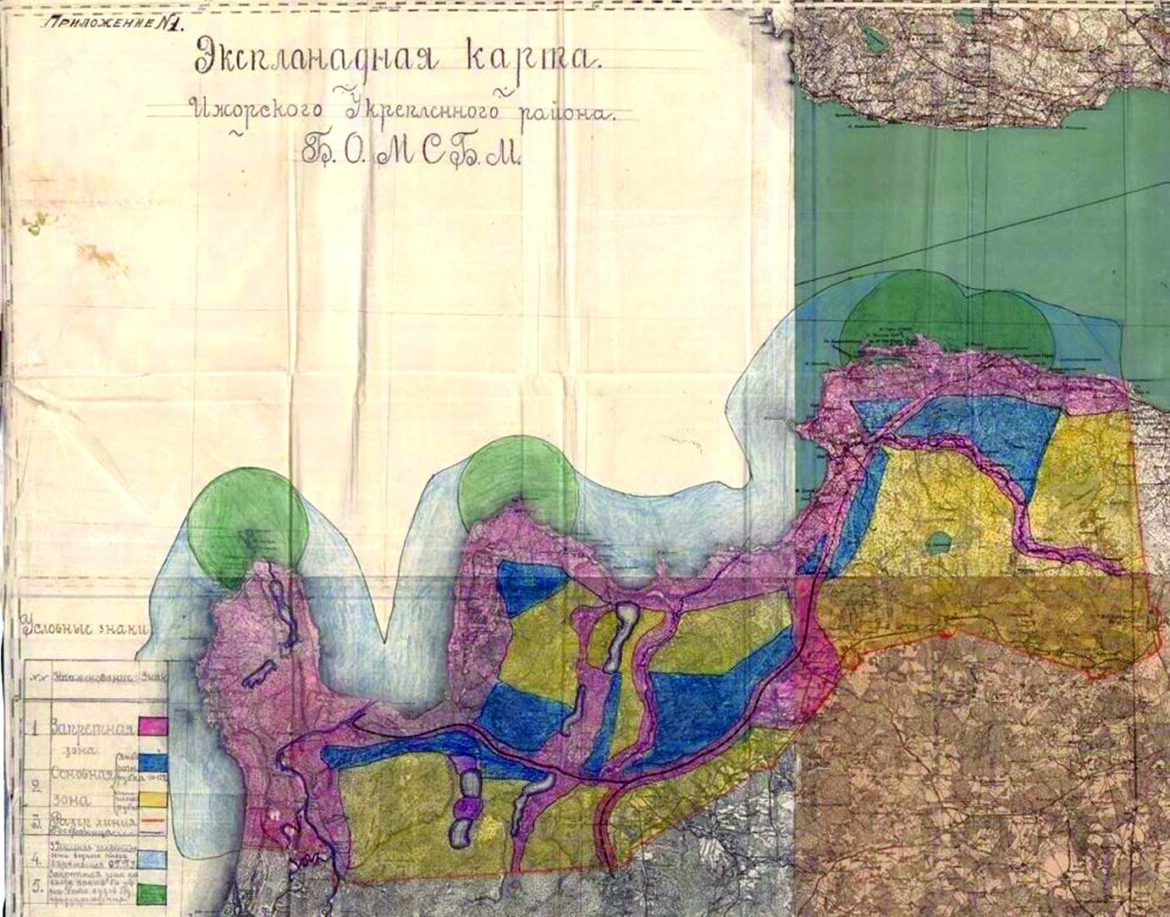

На весну 1932 года было намечено строительство дополнительных складов и сооружений с расчётом на возможное базирование в военное время тяжёлой бригады бомбардировщиков. В результате в общем списке оперативных аэродромов морских сил Балтийского моря аэродром в Копорье значился как сухопутный аэродром для тяжёлой авиации в форме круга размером 1500 метров в диаметре. Были проведены земляные работы общим объёмом до 50 000 кубометров, обработка поля и выполнен перенос участка шоссе и телеграфных линий. В северной части появились аэродромные постройки, достигавшие 8-9 метров в высоту. Предполагалось, что основным пользователем Копорского аэродромного узла будет тяжёлая бомбардировочная авиация флота, состоявшая из 72-й, 73-й, 74-й, 76-й авиаэскадрилий. С освоением новых площадок всё рельефнее выделялись недостатки Копорского аэродрома, прежде всего, небольшой размер лётного поля и уязвимость для артиллерийского огня с моря в связи с развитием корабельной артиллерии. В связи с масштабным военным строительством, проводившимся на южном побережье Финского залива и примыкающих территориях, представителями военведа рассматривалось расширение границ Крепостного района мирного времени. За счёт включения в него населённых пунктов Мартышкино, Большие Илики, Мишелево, Копорье, Котлы, реки Россонь до стыка советско-эстонской границы в Нарвском заливе. Указанное ходатайство нашло своё отражение в эспланадных правилах Ижорского укреплённого района береговой обороны морских сил Балтийского моря, установивших южную границу ижорского укреплённого района через населённые пункты Куровицы-Пиллово-Перелесье-Ласуны-Воронино-Гостилицы. Таким образом, Копорье, будучи расположенным на достаточном удалении от побережья Финского залива, вошло в зону ответственности флота. О том, как выглядел аэродром в Копорье к 1934 году, можно составить представление по сохранившимся записям о полевых поездках руководящего начсостава штаба ВВС Балтийского моря и 2-й авиабригады на Копорский аэродромный узел, состоявшихся в апреле того же года. Цель поездок – проверка условий базирования 2-й авиабригады на Копорском аэродромном узле в зимнее время в условиях боевой работы. Согласно заданию в Копорье располагались управление 2-й бригады, 5-я и 7-я авиаэскадрильи по 12 ТБ-З, 2-й автопарк, 2 дивизиона ПВО; в Котлах – 6-я и 8-я авиаэскадрильи по 12 ТБ-1, а также летучка 2-го автопарка.

Продолжение следует.

А. Абалов.

Фото предоставлены автором. Источники: РГА ВМФ Ф. Р-92 Оп.2 Д. 182; РГА ВМФ Ф. Р-62 Оп. 2 Д.13; m.wikimedia.org.