Сотрудники краеведческих музеев Ломоносовского района Ленинградской области и города Ломоносов, а также местные краеведы занимаются сбором информации, посвящённой здешним местам, их жителям и происходившим здесь событиям в разные исторические годы. Этих людей можно по праву назвать хранителями истории, а также связующим звеном между историей и современностью. Предлагаем их материалы читателям «Балтийского луча». Сегодня речь пойдёт о Копорском аэродроме, со дня основания которого в этом году исполняется 100 лет.

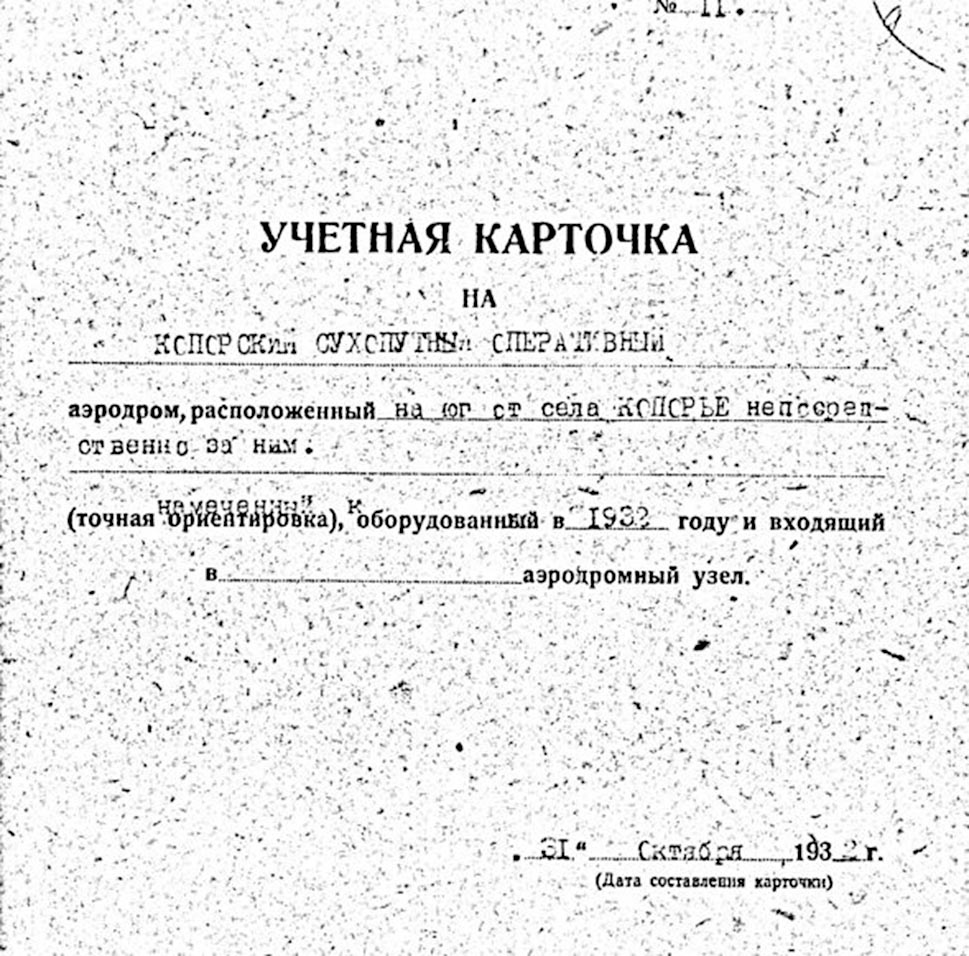

Свою историю аэродром, располагавшийся когда-то в районе нынешнего села Копорье в Ломоносовском районе, ведёт с 1925 года. Именно к этому времени относятся первые сведения об использовании Первым Морским Истроотрядом полей к югу от Копорья для лагерного расположения. Потребности морской авиации – увеличение района действия разведывательных отрядов воздушных сил Балтийского моря, равно как и защита Лужской Губы как манёвренной базы флота от воздушных атак противника – диктовали необходимость оборудования целой сети морских и сухопутных аэродромов. В июле 1925 года специальная комиссия провела обследование территорий в районе Лужской губы, озёр Копанское и Глубокое, села Копорье, побережья Финского залива близ деревень Систо-Палкино, Керново и мыса Долгий, то есть тех пунктов, в которых могли бы быть организованы морской и сухопутный передовые аэродромы на шесть самолётов каждый. Изучение территорий проводилось в рамках сравнения по трём основным признакам: в оперативном, лётном и экономическом отношениях, то есть в объёме работ, необходимых для оборудования аэродрома и создания связи с центром. Обследование подтвердило целесообразность развития аэродрома на копорских полях. Имевшийся к тому моменту лагерный аэродром занимал один из участков поля, по форме пра-вильный прямоугольник, размерами по сторонам 160Ч320 метров. Такая площадь, безусловно, не могла быть признана достаточной. Поэтому в качестве первого шага предполагалось увеличить его ширину в два раза до 320 метров для работы на нём состоящих на вооружении отряда шести самолетов типа «ФОККЕР Д.7». При этом наличие открытых подходов к аэродрому с трёх сторон открывало перспективы к дальнейшему увеличению аэродромной площади с доведением её размера до одного квадратного километра в каждую сторону. В глазах военных рекогносцировщиков Копорский аэродром обладал рядом несомненных преимуществ, прежде всего, в оперативном отношении. Располагаясь на расстоянии около 12 километров от Финского залива и на высоте 135 метров, аэродром был фактически неуязвим для обстрела с моря. Помимо этого, он находился неподалеку от Лужской губы и Красной Горки и мог обеспечивать должную охрану флота, стоявшего на рейдах указанных пунктов. К тому же аэродром являлся едва ли не единственным пунктом базирования истроавиации для охраны Копанского и Горавалдайского морских аэродромов – пунктов базирования разведывательной авиации Балтийского моря в военное время, а также для обеспечения операций тяжёлых самолётов на плёсе Стирсудден – Шепелево – Сескар. Наконец, Копорский аэродром являлся единственной сухопутной посадочной площадкой в Нарвском направлении от аэродромов в Новом Петергофе и Гатчине. Достаточно удобным было и транспортное сообщение с аэродромом. Помимо Копорского тракта, обеспечивающего автомобильную связь с Ленинградом, на завершающем этапе строительства находилась Копорская железная дорога, соединявшая основную линию Балтийской железной дороги с Приморской железнодорожной ветвью, которая обеспечивала аэродрому связь с центром и облегчала доставку необходимых материалов. Благоприятствовали строительству аэродрома и другие факторы. В частности, хорошее состояние поверхности поля, которое при минимальных работах могло быть адаптировано до нужных стандартов. Характер грунта свободно позволял возводить сооружения любого характера. Рядом с аэродромом располагались источники ключевой воды, строевой лес. Кроме того, под нужды аэродрома – размещение авиачастей и вспомогательных аэродромных сооружений – могли быть использованы некоторые из существовавших зданий бывшей усадьбы Зиновьева, впоследствии закреплённых за местным совхозом.Таким образом, наличие аэродрома в окрестностях Копорья, исходя из оперативных соображений, представлялось совершенно необходимым.

Однако интересы военных ведомств, как это зачастую происходило при военном строительстве, вошли в противоречие с колхозными нуждами. Окрестности Копорья, располагавшиеся у северной границы Ижорской возвышенности, представляют собой качественные почвы для выращивания урожая. По состоянию на середину 20-х годов их большая часть была вовлечена в сельскохозяйственный оборот и обрабатывалась местными колхозами и совхозами. Неудивительно, что определённую строптивость проявило Областное земельное управление, в августе 1927 года выступившее с возражением об отводе запрашиваемого военведомством участка. В конечном счёте, был найден определённый временный компромисс: совхозы могли продолжать пользоваться землёй при условии, что такие земельные участки не могли застраиваться: на них были бы выравнены межи, убраны камни и вырублен кустарник. Кроме того военно-воздушные силы округа и морские силы Балтийского моря получили право наблюдать за состоянием уча¬стка в аэродромном отношении. Подобные меры были призваны, с одной стороны, не нарушать правильность ведения хозяйства, а с другой – контролировать, чтобы засеянные культуры не испортили почвы участка для возможной работы военно-воздушных сил. Специальным образом предполагалось организовать систему противовоздушной обороны Копорского аэродрома. По замыслу она должна была состоять из трёх 76-миллиметровых батарей, трёх пулеметных взводов и нескольких прожекторов. Первую батарею предполагалось разместить на южной окраине деревни Ивановское, связь с которой обеспечивалась полевой дорогой «Аэродром-батарея» и далее до дороги «Копорье-Ломаха». Вторая батарея располагалась бы в полукилометре южнее деревни Юрьево. Третья – у северной окраины деревни Ирогощи, от которой отходила полевая дорога в сторону аэродрома

Продолжение следует.

А.Абалов.

Фото предоставлены

автором. Источник: РГА ВМФ Ф. Р-62 Оп.2 Д.3.

Фото сверху: Поля на краю Ижорской возвышенности, которые использовали военные – рекогносцировщики для оборудования сухопутных аэродромов.

Нынешняя дорога, состоящая из плит, разрезает поле бывшего копорского

аэродрома на две неравные части.