В рамках медиапроекта #ТВОЙЗОЖ завершаем публикацию серии материалов о спортивной истории Петербурга, начиная с XIX века. Сегодня речь пойдёт о развитии спорта в Петрограде после революции 1917 года.

Окончание. Начало в №№ 18, 19, 23, 26.

До революционных событий 1917 года россияне жили своей обычной размеренной жизнью. Конечно, никто не предполагал, как повернётся ситуация в стране, и какие серьёзные изменения затронут все стороны человеческого существования. Никто не знал, насколько революция изменит внешний и внутренний уклад жизни народа. Меняется и спорт. В последний год перед большими переменами ещё сохранялось прежнее течение дел во всех отраслях российской действительности. Заглянем на страницы истории дореволюционного Петрограда и его окрестностей.

До октября 1917 года в Петрограде ещё оставались практически все спортивные кружки, общества, в том числе «Пальма», руководить которым продолжал Николай Адольфович Янсен. В посёлке Мартышкино города Ораниенбаум (ныне город Ломоносов) сохранялся кружок содействия физическому развитию юношества; в Петергофе действовало спортивное общество под началом барона Владимира Константиновича Пеленберга. Общество состояло из нескольких отделов. Отделом водного спорта руководил Иван Савинович Алексеев. Организация находилась в гавани бывшей Купеческой пристани, тут же была и купальня общества. Занимался отдел организацией буерных состязаний и дальними пробегами на буерах. Буер – лёгкая лодка или платформа, установленная на особых металлических коньках, предназначенная для скольжения по льду и оснащённая мачтой с парусами. Отдел футбола, состоящий из 4-х команд, под руководством Александра Яковлевича Мелешкевича имел футбольное поле на кадетском плацу. Отдел катания на коньках тренировал хоккеистов на Сухом пруду. Отдел велосипедного и лыжного спорта устраивал помимо состязаний дальние экскурсии. Были также отделы лёгкой атлетики, тяжёлой атлетики и тенниса. В руководящем составе числился инструктор по допризовой подготовке Петр Антонович Атвиновский.

После октябрьского переворота 1917 года стало не до спорта. Не было ни ресурсов, ни возможностей, ни физических сил. Все средства шли на восстановление порядка в стране. Но такое положение вещей было недолгим. Уже в 1918 году создаётся всевобуч – всеобщее военное обучение. Каждого работающего гражданина в возрасте от 18 до 40 лет обязывали пройти курс военного обучения без отрыва от производства. Цель – создание резерва красной армии на случай внезапных военных действий или чрезвычайных ситуаций. И это было первым шагом к возобновлению спортивной жизни страны. При главном управлении всевобуча в 1920 году был утверждён высший совет физической культуры. В адресной и справочной книге «Весь Петроград»: в 1922 году на отдельной странице приведён весь список спортивных лиг, союзов, клубов и кружков, зарегистрированных в петроградском олимпийском комитете. Многие кружки и спортивные организации исчезли вообще. Так, после революции не стало гимнастического общества «Пальма», финского гимнастического общества, кружка содействия физическому развитию юношества в Мартышкино и многих других спортивных объединений. С приходом советской власти ушли в прошлое и руководители с иностранными фамилиями. К примеру, вместо председателя павловско-тярлевского кружка Георга Кенига появился товарищ В.Корнев. По мере того, как по всей стране укреплялась власть советов, увеличивалось и количество спортивных организаций.

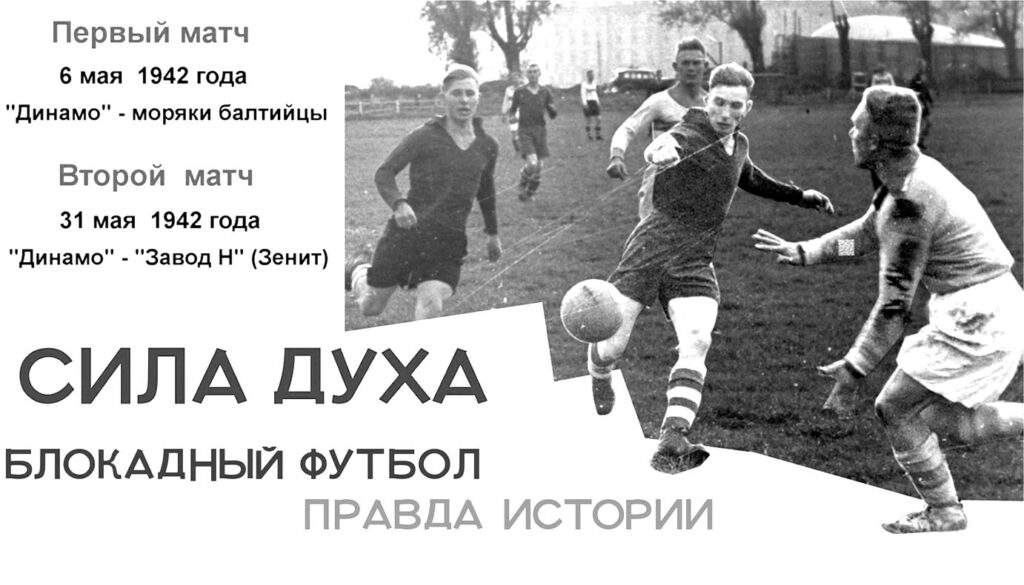

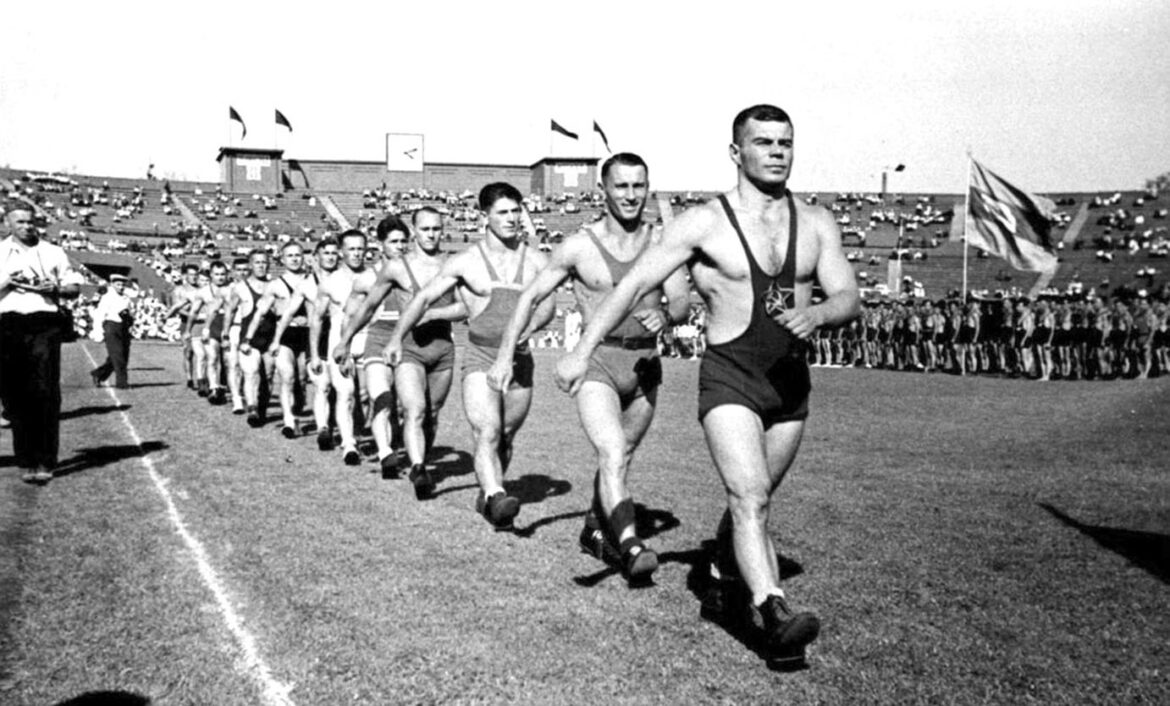

Росла ориентация юношей и девушек на военную спортивную подготовку. Меняются и названия физкульторганизаций. Если ранее на страницах газет и журналов мелькали такие названия, как «Витязь», «Пальма», «Кегли», «Kalev», «Водяной», «Фортуна», то теперь «Путиловский…», «… Технологического института», «Весна», «Военно-политический», «Кружок студентов», «Водоспортцентр». Изменилась и программа спортивной подготовки, куда прочно вошли военные элементы. Теперь каждая организация была закреплена за каким-либо официальным учреждением. За губернским военным комиссариатом Петроградского округа для всевобуча были закреплены «Автоклуб», «Путиловский спорт-клуб», «Сокол-I», «Гребное общество»; за красной армией – «Красная звезда», «Детскосельский кружок любителей спорта», «Петровский кружок любителей спорта». В 1923 году созданы высший совет физической культуры, в 1930 он перешёл под эгиду центрального исполнительного комитета СССР, в 1936 преобразован во всесоюзный комитет по делам физической культуры и спорта при совете министров СССР. С 1954 года это комитет по физической культуре и спорту при совете министров СССР. В Петрограде появился первый спортивный кружок при комсомольском обществе «Спартак». Начали множиться добровольные спортивные общества. В 20-е годы во всех районах страны повсеместно проводились соревнования, кроссы, велосипедные, лыжные и другие гонки. Участвовать в массовых мероприятиях мог любой желающий. В мае 1920 года всевобуч провёл день спорта во многих городах страны. В начале 1920-х годов состоялись первые чемпионаты РСФСР по плаванию, футболу; всесоюзный праздник физкультуры, в 1928 – первая всесоюзная спартакиада, где советский народ представлял на всенародное обозрение свои спортивные достижения. Помимо наших спортсменов в этом большом мероприятии участвовали 600 зарубежных спортсменов из 13 стран. Государство подчеркивало важнейшее значение развития физической культуры и спорта как важного участка воспитательной работы среди населения. За основу в 1931 году взяли всесоюзный физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне СССР» – ГТО. Физкультура и спорт были и добровольными, и обязательными занятиями для советских граждан. В обязательных участвовали все учащиеся практически любых учебных заведений, также личный состав вооружённых сил СССР, милиции и некоторых других организаций. На практически всех предприятиях и во всех учебных заведениях проводятся специальные физкультминутки. Это называется активным отдыхом. В основе лозунгов о спорте и физкультуре лежали слова: «Стать здоровее, смелее, выносливее» и, конечно, суметь в любой момент защитить свою страну. О войне, о том, что ждёт страну, наверное, тогда никто не думал и не предполагал. Великая Отечественная война 1941-1945 годов не смогла уничтожить советский спорт. Возможно, это звучит абсурдно, но в СССР в годы войны спорт вышел на новую и серьёзную ступень своего развития. При всём том, что в осаждённом Ленинграде не было хлеба, тепла, воды, электричества, в городе работали и открывались, пусть и временно, театры, музеи, выставки, библиотеки; проводились спортивные состязания. Ушли на фронт спортсмены, тренеры. Стало гораздо меньше проводиться физкультзанятий. Спорта стало гораздо меньше, но он не стал менее качественным. 27 июня 1941 года, всего лишь через несколько дней после начала войны спортсмены-добровольцы объединили свои усилия для борьбы с фашистами. Появились первые отряды отдельной мотострелковой бригады особого назначения. Физкультурные организации совместно с военными обучали горожан стрельбе, штыковому бою. Проводились соревнования на воде, спортивное ориентирование на местности, бои с оружием и без. С начала лета и до конца осени в подобных соревнованиях приняло участие порядка пяти тысяч человек. Учителя физкультуры осваивали курсы лечебной гимнастики, чтобы применять её для работы в госпиталях. Все, имеющие отношение к физкультуре, в годы Великой Отечественной войны обустраивали при госпиталях спортивные площадки, лечили раненых с помощью массажа и специальной гимнастики. Спортсмены становились снайперами, минёрами, сапёрами, медбратьями и медсёстрами, спасателями на воде, специалистами нетрадиционной медицины. Около семи тысячи спортсменов вошли в состав оперативных групп. После 9 мая 1945 года далеко не все они вернулись с полей сражений. Сражаясь в партизанском отряде, погибли конькобежец чемпион Анатолий Капчинский, советская лыжница чемпионка Любовь Кулакова; хоккеист Владимир Воног, принимавший участие в обороне Ленинграда. И этот скорбный список можно продолжать. Эти тренированные, выносливые люди – спортсмены, физкультурники, тренеры – внесли свою лепту в победу над фашистами и достойны того, чтобы о них помнили.

Д. Сакулина.

Фото предоставлены краеведческим музеем города Ломоносов.