Как известно, хранителями истории и знаний, накопленных поколениями людей, в Ломоносовском районе Ленобласти и Петродворцовом районе Санкт-Петербурга, впрочем, как и везде, прежде всего, выступают архивы, музеи и библиотеки. Но вместе с их сотрудниками сохранением исторической памяти также занимаются краеведы, писатели, журналисты, кинематографисты. И сегодня они знакомят читателей «Балтийского луча» с результатами своего труда – материалами о бывшем немецком кладбище у берега Финского залива в посёлке Мартышкино города Ораниенбаум, ныне Ломоносов.

Продолжение. Начало в №13, 14.

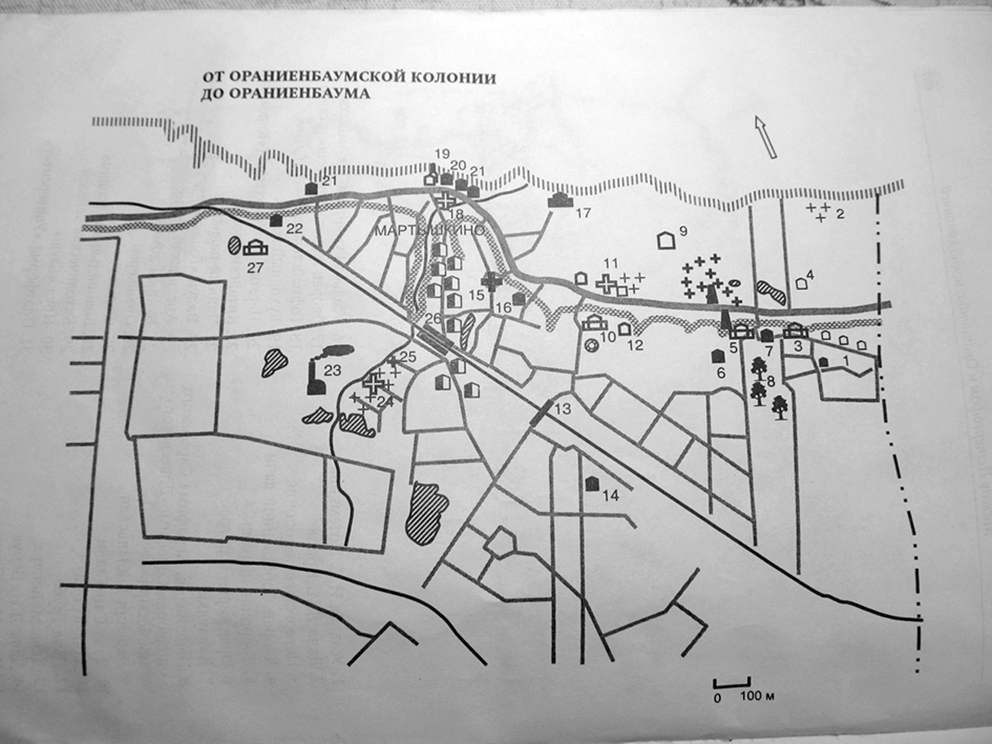

В начале 2000-х годов, познакомившись с историко-архитектурным путеводителем С. Горбатенко «Петергофская дорога», я узнала историю возникновения Ораниенбаумской немецкой колонии. Впоследствии эти знания дополнили краеведы-любители, и прежде всего это Евгений Яковлевич Биллер – исследователь жизни немцев-переселенцев во времена Екатерины второй и Александра первого. Более 250 лет назад Екатерина II своими манифестами пригласила иностранцев в Россию для освоения пустующих земель. Для их привлечения Российская империя даже нанимала специальных вербовщиков. Предложение приняли многие жители Германии, и вскоре под Петербургом возникли целые немецкие колонии. Немецкие колонисты быстро научились на скудных землях выращивать хорошие урожаи, которыми они обеспечивали Петербург. Дополнительные доходы немцы получали от сдачи в аренду домов для дачников в летнее время. Колонисты были очень трудолюбивыми и скромными людьми. В августе 1809 года в Ораниенбаум прибыли восемнадцать немецких семей, разорённых в результате военных действий 1807 года. Они были выходцами из бывшей прусской Польши – местечка Иновлодза на реке Пилица, что близ теперешнего города Томашува-Мазовецки. В Ораниенбаумской колонии поселились три семьи, которые занялись выращиванием картофеля. Первым под пашни был освоен приморский участок, затем начали постепенно вырубать лес к югу от селения. В 1830-1840-х годах на самом берегу Финского залива уже возникло кладбище, где хоронили немецких переселенцев из всех ближайших колоний – Петергофской, Ораниенбаумской и Кронштадтской. Захоронения на нём прекратились в 1930-е годы. Основные земли на приморской террасе занимало большое картофельное поле, пересечённое ведущей к берегу дорогой. По данным описи 1838 года, как пишет С.Б. Горбатенко, в Ораниенбаумской колонии проживали 37 человек. В 1862 году здесь по-прежнему было три двора с 22 жителями мужского и 20 женского пола. Важную роль в хозяйстве колонистов с середины 19 века играл дачный промысел. После революции немецкие колонии были превращены в национальные сельсоветы. Но уже в 1930-е годы колонисты были подвергнуты репрессиями, а с началом Второй мировой войны советские немцы попали в категорию опасных преступников за своё происхождение. Многих немецких колонистов арестовывали по статье об измене родине и расстреливали. У немцев конфисковывали имущество, а их самих отправляли на тяжёлые работы. Многие погибали ещё по дороге на Север и в Казахстан. Те, кто доезжал, оказывались в жёстких условиях, испытывая лишения и голод. Вернуться потом смогли лишь единицы.

В годы перестройки и постперестроечное время нам не удавалось вернуться в родные для нашей семьи места. Однако воспоминания о замечательных годах, проведённых здесь, и о достопримечательностях парка Сергиевка с его окрестностями нашли воплощение в первой моей художественной книге «Воздушный корабль», вышедшей в 2004 году. Главная повесть, вошедшая в книгу и названная «Об Улитках», рассказывает о культурной жизни нашего города в непростые 90-е годы и во многом является автобиографической. В эти годы я работала радиокорреспондентом, освещавшим вопросы культуры Петербурга и Ленинградской области на разных петербургских радиостанциях. В отличие от недавно опубликованных моих художественно-краеведческих произведений, та повесть была произведением чисто беллетристическим. Свидетельством того, что я никогда не забывала о горестной судьбе маленького немецкого кладбища на берегу Финского залива в Ораниенбауме, стала история одного из персонажей моей повести «Об Улитках». Это архитектор, потомок немецких колонистов, который создал проект памятного знака на месте забытого кладбища. В то время мне казалось, что если история забытого погоста будет жить на страницах книги, то память о нём таким образом сохранится. Однако фигура этого архитектора была полностью вымышленной, у него не было даже прообраза, в отличие от большинства других героев повести. И это меня удручало. С началом второго десятилетия 21 века появилась надежда, что можно будет осуществить творческие планы, связанные с научно-документальным кинематографом. И мы с друзьями-единомышленниками начали пытаться работать в этой области. В 2011 году в начале лета мы побывали на месте забытого кладбища Ораниенбаумской немецкой колонии с архитектором-реставратором Ириной Тарановой, чтобы оценить произошедшие за годы изменения ландшафта. Тогда же мы с режиссёром и художником Дианой Синеокой начали собирать фотоматериал, чтобы подать в министерство культуры заявку на создание документального фильма об усадьбах Петергофской дороги. Мы зафиксировали на фотографиях, насколько это было возможно, разрушение кладки фундамента и запустение места колонистского немецкого кладбища в посёлке Мартышкино. Конечно, меня поддержала и моя семья. И так мы до сих пор пытаемся привлечь внимание чиновников от кинематографа к теме малоизвестных памятников и усадебных мест Петергофской дороги. Пока, увы, безуспешно. Самым большим достижением в этой области стало присвоение мне, моему супругу Андрею и подруге Диане Синеокой в 2017 году званий номинантов национальной премии «Культурное наследие» в номинации «Доброхоты». Кроме этого, мы были удостоены благодарностей министерства культуры Российской Федерации за вклад в дело сохранения и возрождения гражданского архитектурного наследия России.

Продолжение следует.

Н.Ермилова.

Фото автора и из открытых источников.